Die Depression im Lichte der neuesten Forschung

Fast jeder von uns kennt dieses Phänomen: Es gibt Tage, da fühlt man sich schlapp, müde, antriebslos, möchte am liebsten gar nicht aus dem Bett steigen. Wer dieses Phänomen bei sich kennt, mag einen kleinen Einblick bekommen, wie sich ein Mensch mit Depressionen fühlt. Wenn wir diese Missempfindungen gelegentlich mal haben, wenn sie am nächsten Tag oder nach ein paar Tagen vergangen sind, dann handelt es sich zum Glück 'nur' um eine vorübergehende depressive Verstimmung, die einen nicht beunruhigen muss und die keinen Krankheitswert hat. Wenn diese Stimmung allerdings länger als drei Wochen anhält, sollte man sich unbedingt an einen Fachmann wenden. Dann könnten deutliche Anzeichen vorliegen, dass sich tatsächlich eine Depression entwickelt.

TYPISCHE ANZEICHEN FÜR EINE ECHTE DEPRESSION SIND:

Eine zunehmende innere Unruhe; das Gefühl, den Anforderungen des Lebens nicht gerecht werden zu können; Schuldgefühle, innere Leere, Sinnlosigkeit; Gefühle der eigenen Wertlosigkeit. Lebensfreude und Unternehmungslust können verloren gehen; Appetit, aber auch die Libido gehen zurück, die Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit lassen nach; chronische Müdigkeit und Schlafstörungen treten auf, die sich vor allem darin zeigen, dass man sehr früh am Morgen aufwacht und sich mit sinnlosem Grübeln quält. Mit diesen Anzeichen zeigt sich die leichte bis mittelschwere Depression.

Die schwere Depression hat noch weiter gehende, stark belastende Symptome: Das Denken ist vollständig eingeengt auf die eigene Wertlosigkeit und Schuld.

Die schwere Depression hat noch weiter gehende, stark belastende Symptome: Das Denken ist vollständig eingeengt auf die eigene Wertlosigkeit und Schuld.

All diese Ereignisse können dem Betroffenen und den Außenstehenden durchaus als plausible Begründung dienen, den Ausbruch einer Depression als Reaktion auf die Belastung zu sehen. So bekam die Erkrankung den Namen "reaktive Depression".

Wie sieht es aber aus, wenn eine Depression urplötzlich und scheinbar aus heiterem Himmel ausbricht, ohne dass – für alle erkennbar – ein entsprechendes Ereignis im Vorfeld stattgefunden hat? Diese Form der Depression war den Fachleuten bis vor kurzer Zeit so unerklärlich, dass man sie für eine völlig eigenständige Krankheit hielt, die man "endogene Depression" nannte (endogen heißt "von innen kommend").

Nach neuesten Erkenntnissen ist klar geworden, dass es sich keineswegs um unterschiedliche Krankheiten handelt, sondern dass einer später erneut auftretenden Depression immer eine Erstdepression vorangegangen ist.

Erst das Zusammenwirken von verschiedenen Forschungsgebieten machte diese Erkenntnis möglich.

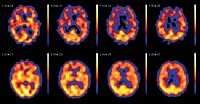

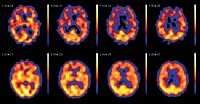

Neu sind die Erkenntnisse auf den Gebieten der Genforschung, der Neurobiologie und der Psycho-Neuro-Immunologie. Möglich wurden sie zum großen Teil durch bahnbrechende neue technische Verfahren, wie z.B. das Elektronenmikroskop und die so genannten bildgebenden Verfahren der Positionen- Emissions-Tomographie (PET) und der Single- Photonen-Emissions-Computer-tomographie (SPECT). Mit diesen beiden Verfahren ist es möglich, dem Gehirn bei seinen Aktivitäten zuzuschauen.

Beide Geräte stellen – auf unterschiedlicher technischer Basis – bildhaft dar, welche Gehirnregionen bei bestimmten Reizen oder Tätigkeiten erhöht Energie aussenden.

Aber auch das Zusammentragen von Erkenntnissen empirischer Untersuchungen von Medizinern, Psychiatern, Psychotherapeuten, Neurobiologen und Molekularbiologen aus vielen Ländern lassen zuverlässige Rückschlüsse und neue Erkenntnisse zu.

Um die physiologischen Zusammenhänge, die zu einer Depression führen, deutlich zu machen, ist es notwenig, zunächst einige Begriffe zu erklären und sich manche Zusammenhänge näher anzuschauen, die im menschlichen Organismus ablaufen und zusammenwirken. Unser Gehirn ist die Schaltzentrale, von der sämtliche Funktionen gesteuert werden, die im gesamten Organismus ablaufen. Deshalb wollen wir dieses Wunderwerk einmal näher betrachten.

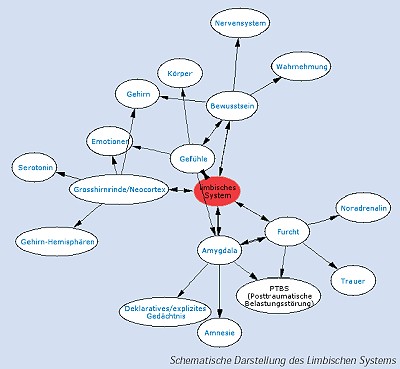

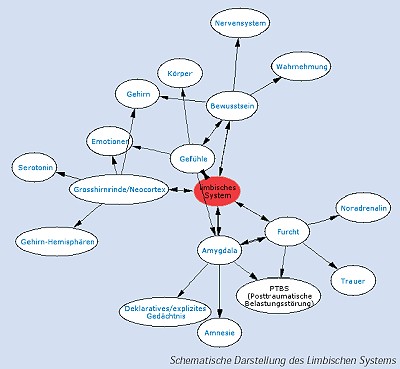

Einige Teile des Gehirns sind für unser Thema von besonderer Bedeutung. Das ist der älteste Teil, das Stammhirn, das alle elementaren körperlichen Grundfunktionen des Organismus steuert und regelt: u. a. Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Stoffwechsel, Hunger, Durst, Sexualität – kurz: Selbst- und Arterhaltung. Der jüngste Teil ist das Großhirn oder Neocortex, der uns über die fünf Sinne mit der Umwelt verbindet. Nur in diesem Teil ist unser Bewusstsein zu Hause, die intellektuelle Intelligenz, unser logisches Denken, die Koordination unseres Handelns etc. Das Großhirn ist über die fünf Sinne der Mittler zwischen Außenwelt und Innenwelt. Unterhalb der Hirnrinde befindet sich das so genannte Limbische System. Hier ist der Sitz unserer emotionalen Intelligenz, d. h. aller Gefühle, Motive und Antriebe. Für unser Thema bedeutsam sind bestimmte Bereiche des Limbischen Systems, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen: Die Amygdala (oder Mandelkern) speichert vor allem unsere negativen Gefühle wie Traurigkeit, Angst. Wut, seelischen Schmerz, Hilflosigkeit, Einsamkeit etc. – Der Gyrus cinguli repräsentiert das Bild des eigenen Ich: Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, aber auch das Mitgefühl, das wir für andere Menschen empfinden; zudem unsere Lebensgrundstimmung. – Fast alles, was sich im Limbischen System abspielt, erreicht unser Bewusstsein nicht direkt. Freud hat es das Unterbewusstsein genannt. – Wir glauben, das Großhirn sei die Chefetage. Tatsache ist aber, dass ohne "Rücksprache" mit der Gefühlsebene des Limbischen Systems gar nichts geschieht. Im Großhirn und im Limbischen System werden – auf unterschiedliche Weise, aber aufs Engste miteinander verknüpft – alle relevanten Informationen gespeichert.

Eintreffende Signale in den Zellen des Limbischen Systems werden sofort an Nachbarzellen weitergegeben. Diese Zellen "feuern" über ihre Synapsen die Informationen unmittelbar an die benachbarten Zellen weiter, so dass innerhalb kürzester Zeit ganze Nervenzellverbände über ihre Synapsen miteinander verbunden sind. Und es geht weiter im Schneeballsystem: Es entstehen ganze Netzwerke von Nervenzellverbänden. Handelt es sich um positive Signale, werden innerhalb der Zellen so genannte Wachstumsfaktoren aktiviert. Diese Wachstumsfaktoren haben die Fähigkeit, die Anzahl der Dendriten und der Synapsen zu vermehren und neue Verschaltungen zu schaffen. So entstehen nicht nur immer wieder neue Strukturen in unserem Gehirn, sondern nach neuesten Erkenntnissen bewirken diese Wachstumsfaktoren sogar eine Vermehrung von Zellen innerhalb des Gehirns. Neue positive Erfahrungen lassen das Volumen des Gehirns anwachsen. So vollzieht sich der Lernprozess in unserem Gehirn.

Jede relevante Information, die uns über unsere Sinne erreicht, wird als komplexes inneres Bild gespeichert in den Bereichen des Großhirns, die für die entsprechenden Sinne zuständig sind. Das ist aber nur die halbe Arbeit. Gleichzeitig findet im Limbischen System eine emotionale Bewertung statt. Ist es angenehm oder nicht? Je nach der Beurteilung werden ganze Systeme mobilisiert, die eine entsprechende Reaktion auslösen. Jedes neu eintreffende Signal wird auch in Zukunft sofort bewertet und abgeglichen mit früher gespeicherten Vorerfahrungen. Erfordert eine Information eine bestimmte Handlung oder Reaktion als Antwort, werden wir intuitiv ebenso handeln wie seinerzeit, als diese Information das erste Mal seine Spuren in unserem Gehirn gebahnt hat.

Das gilt für positive Signale ebenso wie für negative. Allerdings ist die neuronale Reaktion eine ganz andere, wenn die Signale als negativ und bedrohlich gewertet werden. Wenn wir in Angst- oder Stresssituationen geraten oder uns in einer bedrohlichen Lage befinden, wird es notwendig, auf ganz handfeste körperliche und/oder angemessene emotionale Weise zu reagieren Dann geraten bestimmte Regionen des Limbischen Systems in Aufruhr. Ort der emotionalen Bewertung ist vor allem die Amygdala. Innerhalb kürzester Zeit veranlassen hier die zuständigen Gene die Produktion von Glutamat, einem Alarmbotenstoff. Glutamat alarmiert den Hypothalamus, der seinerseits ein Stresshormon namens CRH produziert. Das CRH wird über die Blutbahn in die Nebennierenrinde transportiert, und veranlasst hier die Produktion des Stresshormons Cortisol. Aber auch die Stresszentren im Hirnstamm werden aktiv. Hier wird vor allem die vermehrte Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin angeregt.

Diese Kettenreaktion nennt man "Stressachse", und sie hat eine Reihe körperlicher Symptome zur Folge. Der Organismus antwortet mit massiven Stressreaktionen, die wir alle irgendwann schon einmal erlebt haben: Das Herz beginnt zu rasen, die Atmung wird flach, hektische Flecken zeigen sich auf der Hautoberfläche. Die Hände werden feucht. – Wir können nun auf zwei unterschiedliche Weisen reagieren: mit Flucht oder mit Angriff. Sind wir erfolgreich mit unserer Reaktion und können die Situation klären, fahren die Stressgene ihre Aktivitäten wieder herunter. Die körperlichen Erscheinungen klingen recht schnell wieder ab und das Ereignis wird unter der Rubrik "positive Erfahrung" im Gehirn gespeichert.

Gelingt es uns nicht, die Situation zu entschärfen und zu unserer Zufriedenheit zu klären, werden auch diese Erfahrungen gespeichert, allerdings auf eine ganz andere Weise. Negative Vorerfahrungen, insbesondere solche aus zwischenmenschlichen Beziehungen, werden in der Amygdala gespeichert. Das bedeutet, dass die hier angesiedelten Stressgene von nun an sozusagen in "stand-by-Position" verharren und bei ähnlich bewerteten Situationen sofort, und zwar in verstärktem Maß, reagieren. Die Stressachse springt umso leichter und heftiger an, je öfter sie in der Vergangenheit in Aktion gewesen war. So kann es geschehen, dass auch bei – von außen betrachtet – geringfügigen Anlässen die Produktion von Stresshormonen unverhältnismäßig in die Höhe schießt. Das hat weit reichende Folgen für die Gesundheit des Menschen. – Diese Erkenntnis erschließt den Zugang zur Depression schon in einem Teilbereich, ist aber lange noch nicht alles.

Es gibt noch weitere, ganz wesentliche Faktoren, die wir jetzt betrachten wollen.

Eine im späteren Leben eines Menschen erstmalig auftretende Depression steht nahezu immer im Zusammenhang mit dem tatsächlichen oder befürchteten Verlust einer wichtigen Bezugsperson, der Arbeitsstelle, oder von Konflikten, Überforderung und Kränkung im nahen Umfeld – hat also immer mit zwischenmenschlicher Beziehung zu tun. – Ähnliche Erfahrungen macht fast jeder von uns irgendwann einmal in seinem Leben. Aber nicht jeder Mensch wird in der Folge an Depressionen erkranken. – Was ist es, was die einen krank werden lässt, während die anderen sich nach Schicksalsschlägen durchaus wieder erholen können?

WAS SCHÜTZT DIE EINEN UND MANGELT DEN ANDEREN?

Da müssen wir ganz an den Ausgangspunkt unseres Lebens zurückgehen. Der Einfluss, den das seelische Befinden einer werdenden Mutter auf den heranwachsenden Föten hat, ist enorm. Man hat in Tierversuchen nachgewiesen, dass der oben erwähnte Stressfaktor CRH sowohl beim Säugling als auch im späteren Leben eines Menschen viel schneller und heftiger anspringt, wenn die Mutter häufig oder ständig unter Stress gestanden hat während der Schwangerschaft. Das heißt, dass Kinder belasteter Mütter deutlich unruhiger sind als Kinder, deren Mütter eine harmonische und zufriedene Schwangerschaft erleben durften. Bereits im zweiten Drittel der Schwangerschaft beginnen die Synapsen – und damit die neuronalen Verknüpfungen – im Gehirn des Föten sich explosionsartig zu vermehren. Die zur "Grundausstattung" gehörenden neuronalen Verschaltungen sind zum Zeitpunkt der Geburt fast vollständig vorhanden und funktionsfähig. Tast- und Geschmackssinn. Gehör und Berührungsempfindungen sind, ebenso wie motorische Fähigkeiten, schon gut ausgeprägt. Daher ist das Gehirn eines Neugeborenen keineswegs ein "unbeschriebenes Blatt", wie man noch bis vor kurzer Zeit angenommen hat. Das befähigt den Säugling – unter anderem – bereits in den ersten Tagen seines Lebens, die Stimme der Mutter unter anderen Stimmen zu erkennen.

Der Mensch ist – im Vergleich mit anderen Säugetieren – bei seiner Geburt äußerst hilflos und schutzbedürftig, so dass er im besonderen Maße angewiesen ist auf eine zuverlässige Bezugsperson. Das ist in den meisten Fällen die Mutter, kann aber durchaus auch eine andere Person sein. Die Aufgabe der Mutter ist es vor allem, auf die elementaren Grundbedürfnisse des Säuglings angemessen einzugehen. Das ist keineswegs nur die Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst, sondern im gleichen Maß auch die seelischer Bedürfnisse nach Nähe, Berührung, Ansprache, nach anregenden Reizen oder Ruhe. Bereits das sehr kleine Kind macht – noch völlig unbewusst – Kontaktangebote, auf die eine Mutter intuitiv richtig reagiert – wenn alles gut läuft. Zwar ist der Säugling noch nicht in der Lage, seine Bedürfnisse zu benennen. Er hat andere Möglichkeiten. Fühlt er sich wohl, ist es einfach, ihn zu verstehen. Fühlt er sich nicht wohl, ist sein Instrument der Verständigung lautes Schreien – eine eindeutige Stresssituation. Die ganze Palette sämtlicher Stressgene wird angeschaltet, genau so, wie wir sie oben schon kennen gelernt haben. Es ist also sehr wichtig, dass die Mutter präsent ist und schnell erfasst, welches der Bedürfnisse gerade befriedigt werden will. Und die entsprechenden Erfahrungen werden im Neocortex sowie im Limbischen System abgespeichert. So bilden sich bereits in diesem sehr jungen Alter Nervenzell-Netzwerke heraus, in denen innere Bilder als Vorerfahrungen im positiven wie im negativen Sinne gespeichert werden und für eine spätere Bewertung ähnlicher Situationen als Maßstab gelten.

Eine unbelastete Mutter wird in der Lage sein zu erkennen, was ihr Kind benötigt, oder dieses sehr schnell lernen – denn die Natur hat sowohl das Kind als auch die Mutter mit einem besonderen System ausgestattet, das eine reibungslose Kommunikation zwischen Mutter und Kind (aber auch zwischen Vater und Kind!) ermöglicht.

In der Hirnanhangsdrüse (oder Hypophyse) hat man ein Gen entdeckt, das das so genannte Bindungshormon namens Oxytocin produziert. Oxytocin wird immer dann im besonderen Maß produziert – und zwar bei Mutter und Kind – wenn sich die Mutter liebevoll dem Kind widmet und adäquat seine Bedürfnisse befriedigt. Damit wird die Bindung – und damit auch die Freude der Mutter, das Kind zu versorgen – stabilisiert. Im gleichen Maß steigt die Zufriedenheit des Kindes. Es ist aufnahmefähig, positive Signale lassen die neuronalen Netzwerke anwachsen, sein Interesse an der Umwelt steigt – eine positive Spirale ist in Gang gesetzt. Eine weitere, ganz wesentliche Entdeckung haben Forscher vor kurzer Zeit gemacht: Im Gyrus cinguli – ein bestimmter Bereich des Limbischen Systems – fand man so genannte Spiegelneuronen. Spiegelneuronen befähigen den Menschen – also auch das sehr junge Kind – andere Menschen nachzuahmen und zu verstehen. Das entscheidende Geheimnis der frühen Mutter-Kind-Beziehung ist dieses jeweilige Spiegeln von Blicken, Gesichtsausdruck, Lauten und Berührungen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Spiegelneuronen nur dann aktiv sind, wenn sie ein lebendiges Gegenüber haben!

Es sind genau diese Erkenntnisse, die zum Verständnis der Depression (und teilweise anderer seelischer Störungen) geführt haben, weil in der sehr frühen Kindheit die Wurzeln einer jeden Depression zu suchen sind!

Das Bindungshormon Oxytocin wird umso stärker produziert, je intakter die Bindung an eine Bezugsperson ist. Es wird umso weniger produziert, je unsicherer eine Bindung ist. Und es wird gar nicht produziert, wenn es keine Bindung gibt – eine existenzielle Bedrohung für das Kind. Das kann zum neuronalen Untergang ganzer Bereiche des Gehirns führen, wie man nicht nur an Reaktionen und Verhalten von völlig vernachlässigten Kindern beobachten kann – das Gehirnvolumen ist nachweislich und messbar geringer als bei sicher gebundenen Kindern gleichen Alters.

Sehr problematisch ist auch für die Entwicklung eines Kindes, wenn es zu selten ein zugewandtes Gegenüber hat. Dann können die Gene innerhalb der Spiegelneuronen nicht im notwendigen Maß aktiv werden. Auch hier gilt, dass nicht oder zu selten benutzte Zellen verkümmern. Die Spiegelneuronen sind aber ganz wesentlich an der Bildung des Selbst beteiligt, das sich erst durch ein Iiebevolles Annehmen und Bestätigen seitens der Bezugsperson entwickeln kann. Selbstgefühl, Selbstwert, Lebensgrundstimmung und Mitgefühl sind im Gyrus cinguli zu Hause, wie wir schon gehört haben. – Und ich greife vor: Hier ist auch die Depression angesiedelt, wie man mit bildgebenden Verfahren nachweisen kann.

Beides, Oxytocin und Spiegelneuronen, sind wesentliche Schutzfaktoren gegen Stress. Umgekehrt gilt: Bekommt das kleine Kind zu wenig positive Zuwendung, wird es sich zwangsläufig in seiner Existenz bedroht fühlen, da es ja noch gar nicht in der Lage ist, für sich selbst in irgendeiner Weise zu sorgen. Es lebt in der andauernden Furcht, den Menschen zu verlieren, auf den es in besonderer Weise angewiesen ist.

Es bahnen sich also schon in dieser frühen Zeit die neuronalen Netzwerke, die auch im weiteren Leben in dauernder Alarmbereitschaft bleiben.

Zur Erinnerung: Emotionale Signale werden im Limbischen System gespeichert. So auch zwischenmenschliche Beziehungen, Denkweisen und Interpretationsstile. Aktuelle Ereignisse werden – automatisch und unbewusst – mit früheren individuellen Vorerfahrungen abgeglichen. Die eingeprägten Muster bewerten auch zukünftige Situationen und der Mensch reagiert mit den gleichen Bewältigungsstrategien. Hat die Amygdala in früher Kindheit gelernt, häufig mit Stress zu reagieren, so werden auch die Stressgene schneller und häufiger im weiteren Verlauf des Lebens aktiv werden.

Bis vor kurzem war man der Meinung, dass die Depression vererbbar sei. Das ist eindeutig falsch. Wie man nun weiß, Stress ist ein neuronaler Vorgang, der eine biologische Reaktion auf Belastungen ist. In den Zusammenhang gestellt, mit diesen neuen Erkenntnissen wird deutlich, dass eine depressive – oder durch andere Umstände stark belastete – Mutter kaum in der Lage ist, ihrem Kind emotional genügend gerecht zu werden - selbst wenn sie es anders möchte. Und ich spreche nicht von Schuld! Meist ging es ihr als Kleinkind nicht anders, so dass auch sie eine erworbene Stressschädigung in sich trägt.

Die Depression ist eine besondere Form einer Stresserkrankung. Man könnte sie aber ebenso gut eine Beziehungserkrankung nennen. Die Grundlage ist die ständige Angst vor dem Verlust bedeutsamer Bezugspersonen – und das bleibt auch im späteren Leben eine unbewusste, existenzielle Angst.

Nach einer Ersterkrankung können weitere depressive Episoden auftreten, etwa nach zwei bis fünf Jahren. Oft ist es nicht möglich, sie mit einem Verlusterlebnis in Zusammenhang zu bringen. Es ist inzwischen bekannt, dass auch frühere Erkrankungen Spuren in neuronalen Netzwerken hinterlassen – also auch eine erstmalige Depression. Diesen Vorgang nennt man "biologische Konditionierung". Werden eintreffende Signale von diesen Netzwerken als Bedrohung interpretiert, kann die Depression erneut ausbrechen. – Damit ist der Beweis erbracht, dass es keine endogene Depression als eigenständiges Krankheitsbild gibt.

GIBT ES MÖGLICHKEITEN, DIE DEPRESSION ZU HEILEN – UND WIE SEHEN DIESE AUS?

Wie sind die Aussichten auf dauerhafte Heilung? – Und lässt sich eine solche nachweisen?

Hier gibt es recht eindeutige Antworten: Bei den leichteren Formen der Depression hat eine geeignete Psychotherapie recht gute Aussichten auf Erfolg, vor allen Dingen dann, wenn sie bereits beim Auftreten einer erstmaligen Erkrankung angewandt wird, und zwar möglichst früh. Eine Heilung wird sich im subjektiven Empfinden zeigen: Ein gesundes Selbstwertgefühl, Lebens- und Schaffensfreude, ein gesunder Schlafrhythmus mit Tiefschlaf- und Traumphasen, sowie Offenheit für die Welt und die Menschen. Das Leben wird wieder lebenswert. – Aber auch die neuen technischen Möglichkeiten bieten eine objektive Überprüfung. Mit bildgebenden Verfahren kann man eine nachhaltige Normalisierung des Stoffwechsels im Gyrus cinguli nachweisen. – Anders sieht es aus mit antidepressiven Medikamenten. Sie bringen bei diesen leichteren Formen der Depression keinen Vorteil, wie man im Vergleich mit Placebogaben festgestellt hat.

Bei der schweren Depression ist die Anwendung von Antidepressiva allerdings unverzichtbar. Diese Medikamente sind notwendig, um die völlig unerträglichen Symptome des Erkrankten zu mildern und einem drohenden Suizid vorzubeugen. Unverzichtbar ist dennoch eine begleitende Psychotherapie, weil nur durch sie eine Strukturveränderung im Gehirn möglich ist. Denn: Antidepressiva haben keine nachhaltig wirksame Strukturveränderung zur Folge. Das heißt, dass die Aktivitäten der entsprechenden Hirnareale nach Absetzen der Medikamente wieder aktiv werden können.

GIBT ES EINE BESONDERS WIRKSAME PSYCHOTHERAPIE UND WELCHE SOLLTE DAS SEIN?

Auch hier gibt es Antworten: Wir wissen, dass die Wurzeln der Depression in einer nicht geglückten Beziehungsgestaltung liegen. Also ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sich zwischen dem Therapeuten und dem Patienten eine tragfähige, zuverlässige und sichere therapeutische Beziehung aufbaut. Es gibt kein spezielles Verfahren, das sich besonders anbietet, aber es muss zwingend tiefenpsychologisch fundiert sein. Tiefenpsychologisch fundiert bedeutet das Erreichen der tiefen Schichten unseres emotionalen Bewusstseins. Es genügt also keinesfalls, nur über intellektuelle Einsichten und rationale Erkenntnisse zu gehen, da ein Heilungsprozess immer verbunden ist mit dem Erspüren und Zulassen "negativer" Emotionen und gleichzeitig mit dem Entwickeln neuer, konstruktiver Kompetenzen.

Ehe ich zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich noch ein paar Bemerkungen anfügen:

Amrei Spalek

Psychologische Beraterin

Kauzwinkel 7

38108 Braunschweig

Telefon

0531/3 55 76 09

0531/3 55 76 09

Buchempfehlung (und Quelle):

Joachim Bauer:

"Das Gedächtnis des Körpers – Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern",

Eichborn-Verlag,

ISBN 3-8218-3956-2

TYPISCHE ANZEICHEN FÜR EINE ECHTE DEPRESSION SIND:

Eine zunehmende innere Unruhe; das Gefühl, den Anforderungen des Lebens nicht gerecht werden zu können; Schuldgefühle, innere Leere, Sinnlosigkeit; Gefühle der eigenen Wertlosigkeit. Lebensfreude und Unternehmungslust können verloren gehen; Appetit, aber auch die Libido gehen zurück, die Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit lassen nach; chronische Müdigkeit und Schlafstörungen treten auf, die sich vor allem darin zeigen, dass man sehr früh am Morgen aufwacht und sich mit sinnlosem Grübeln quält. Mit diesen Anzeichen zeigt sich die leichte bis mittelschwere Depression.

Die schwere Depression hat noch weiter gehende, stark belastende Symptome: Das Denken ist vollständig eingeengt auf die eigene Wertlosigkeit und Schuld.

Die schwere Depression hat noch weiter gehende, stark belastende Symptome: Das Denken ist vollständig eingeengt auf die eigene Wertlosigkeit und Schuld.Der Mensch leidet unter einer rastlosen Unruhe und verharrt in einer emotionalen Starre. Er fühlt sich völlig leer. Selbst leichtere Aufgaben können nicht

mehr erledigt werden. Es treten Suizidgedanken auf, die wie ein Sog wirken können, da das Leben jeglichen Sinn verloren zu haben scheint. Man möchte

auch den Menschen im engeren Umfeld nicht länger zur Last fallen.

Das erstmalige Auftreten einer Depression steht immer im Zusammenhang mit einem erfolgten oder befürchteten Verlusterlebnis Das kann die Trennung

Das erstmalige Auftreten einer Depression steht immer im Zusammenhang mit einem erfolgten oder befürchteten Verlusterlebnis Das kann die Trennung

oder der Tod eines nahe stehenden Menschen sein, aber auch bereits die Angst vor einem solchen Ereignis. Das kann der Verlust der Arbeit sein, aber

auch Konflikte, Überforderung oder Kränkungen in der Arbeitsstelle. Auslöser können auch Probleme in der Partnerschaft sein. Grundthema ist in jedem

Fall eine existenzielle Angst in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen.

All diese Ereignisse können dem Betroffenen und den Außenstehenden durchaus als plausible Begründung dienen, den Ausbruch einer Depression als Reaktion auf die Belastung zu sehen. So bekam die Erkrankung den Namen "reaktive Depression".

Wie sieht es aber aus, wenn eine Depression urplötzlich und scheinbar aus heiterem Himmel ausbricht, ohne dass – für alle erkennbar – ein entsprechendes Ereignis im Vorfeld stattgefunden hat? Diese Form der Depression war den Fachleuten bis vor kurzer Zeit so unerklärlich, dass man sie für eine völlig eigenständige Krankheit hielt, die man "endogene Depression" nannte (endogen heißt "von innen kommend").

Nach neuesten Erkenntnissen ist klar geworden, dass es sich keineswegs um unterschiedliche Krankheiten handelt, sondern dass einer später erneut auftretenden Depression immer eine Erstdepression vorangegangen ist.

Erst das Zusammenwirken von verschiedenen Forschungsgebieten machte diese Erkenntnis möglich.

Neu sind die Erkenntnisse auf den Gebieten der Genforschung, der Neurobiologie und der Psycho-Neuro-Immunologie. Möglich wurden sie zum großen Teil durch bahnbrechende neue technische Verfahren, wie z.B. das Elektronenmikroskop und die so genannten bildgebenden Verfahren der Positionen- Emissions-Tomographie (PET) und der Single- Photonen-Emissions-Computer-tomographie (SPECT). Mit diesen beiden Verfahren ist es möglich, dem Gehirn bei seinen Aktivitäten zuzuschauen.

Beide Geräte stellen – auf unterschiedlicher technischer Basis – bildhaft dar, welche Gehirnregionen bei bestimmten Reizen oder Tätigkeiten erhöht Energie aussenden.

Aber auch das Zusammentragen von Erkenntnissen empirischer Untersuchungen von Medizinern, Psychiatern, Psychotherapeuten, Neurobiologen und Molekularbiologen aus vielen Ländern lassen zuverlässige Rückschlüsse und neue Erkenntnisse zu.

Um die physiologischen Zusammenhänge, die zu einer Depression führen, deutlich zu machen, ist es notwenig, zunächst einige Begriffe zu erklären und sich manche Zusammenhänge näher anzuschauen, die im menschlichen Organismus ablaufen und zusammenwirken. Unser Gehirn ist die Schaltzentrale, von der sämtliche Funktionen gesteuert werden, die im gesamten Organismus ablaufen. Deshalb wollen wir dieses Wunderwerk einmal näher betrachten.

Einige Teile des Gehirns sind für unser Thema von besonderer Bedeutung. Das ist der älteste Teil, das Stammhirn, das alle elementaren körperlichen Grundfunktionen des Organismus steuert und regelt: u. a. Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Stoffwechsel, Hunger, Durst, Sexualität – kurz: Selbst- und Arterhaltung. Der jüngste Teil ist das Großhirn oder Neocortex, der uns über die fünf Sinne mit der Umwelt verbindet. Nur in diesem Teil ist unser Bewusstsein zu Hause, die intellektuelle Intelligenz, unser logisches Denken, die Koordination unseres Handelns etc. Das Großhirn ist über die fünf Sinne der Mittler zwischen Außenwelt und Innenwelt. Unterhalb der Hirnrinde befindet sich das so genannte Limbische System. Hier ist der Sitz unserer emotionalen Intelligenz, d. h. aller Gefühle, Motive und Antriebe. Für unser Thema bedeutsam sind bestimmte Bereiche des Limbischen Systems, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen: Die Amygdala (oder Mandelkern) speichert vor allem unsere negativen Gefühle wie Traurigkeit, Angst. Wut, seelischen Schmerz, Hilflosigkeit, Einsamkeit etc. – Der Gyrus cinguli repräsentiert das Bild des eigenen Ich: Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, aber auch das Mitgefühl, das wir für andere Menschen empfinden; zudem unsere Lebensgrundstimmung. – Fast alles, was sich im Limbischen System abspielt, erreicht unser Bewusstsein nicht direkt. Freud hat es das Unterbewusstsein genannt. – Wir glauben, das Großhirn sei die Chefetage. Tatsache ist aber, dass ohne "Rücksprache" mit der Gefühlsebene des Limbischen Systems gar nichts geschieht. Im Großhirn und im Limbischen System werden – auf unterschiedliche Weise, aber aufs Engste miteinander verknüpft – alle relevanten Informationen gespeichert.

Eintreffende Signale in den Zellen des Limbischen Systems werden sofort an Nachbarzellen weitergegeben. Diese Zellen "feuern" über ihre Synapsen die Informationen unmittelbar an die benachbarten Zellen weiter, so dass innerhalb kürzester Zeit ganze Nervenzellverbände über ihre Synapsen miteinander verbunden sind. Und es geht weiter im Schneeballsystem: Es entstehen ganze Netzwerke von Nervenzellverbänden. Handelt es sich um positive Signale, werden innerhalb der Zellen so genannte Wachstumsfaktoren aktiviert. Diese Wachstumsfaktoren haben die Fähigkeit, die Anzahl der Dendriten und der Synapsen zu vermehren und neue Verschaltungen zu schaffen. So entstehen nicht nur immer wieder neue Strukturen in unserem Gehirn, sondern nach neuesten Erkenntnissen bewirken diese Wachstumsfaktoren sogar eine Vermehrung von Zellen innerhalb des Gehirns. Neue positive Erfahrungen lassen das Volumen des Gehirns anwachsen. So vollzieht sich der Lernprozess in unserem Gehirn.

Jede relevante Information, die uns über unsere Sinne erreicht, wird als komplexes inneres Bild gespeichert in den Bereichen des Großhirns, die für die entsprechenden Sinne zuständig sind. Das ist aber nur die halbe Arbeit. Gleichzeitig findet im Limbischen System eine emotionale Bewertung statt. Ist es angenehm oder nicht? Je nach der Beurteilung werden ganze Systeme mobilisiert, die eine entsprechende Reaktion auslösen. Jedes neu eintreffende Signal wird auch in Zukunft sofort bewertet und abgeglichen mit früher gespeicherten Vorerfahrungen. Erfordert eine Information eine bestimmte Handlung oder Reaktion als Antwort, werden wir intuitiv ebenso handeln wie seinerzeit, als diese Information das erste Mal seine Spuren in unserem Gehirn gebahnt hat.

Das gilt für positive Signale ebenso wie für negative. Allerdings ist die neuronale Reaktion eine ganz andere, wenn die Signale als negativ und bedrohlich gewertet werden. Wenn wir in Angst- oder Stresssituationen geraten oder uns in einer bedrohlichen Lage befinden, wird es notwendig, auf ganz handfeste körperliche und/oder angemessene emotionale Weise zu reagieren Dann geraten bestimmte Regionen des Limbischen Systems in Aufruhr. Ort der emotionalen Bewertung ist vor allem die Amygdala. Innerhalb kürzester Zeit veranlassen hier die zuständigen Gene die Produktion von Glutamat, einem Alarmbotenstoff. Glutamat alarmiert den Hypothalamus, der seinerseits ein Stresshormon namens CRH produziert. Das CRH wird über die Blutbahn in die Nebennierenrinde transportiert, und veranlasst hier die Produktion des Stresshormons Cortisol. Aber auch die Stresszentren im Hirnstamm werden aktiv. Hier wird vor allem die vermehrte Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin angeregt.

Diese Kettenreaktion nennt man "Stressachse", und sie hat eine Reihe körperlicher Symptome zur Folge. Der Organismus antwortet mit massiven Stressreaktionen, die wir alle irgendwann schon einmal erlebt haben: Das Herz beginnt zu rasen, die Atmung wird flach, hektische Flecken zeigen sich auf der Hautoberfläche. Die Hände werden feucht. – Wir können nun auf zwei unterschiedliche Weisen reagieren: mit Flucht oder mit Angriff. Sind wir erfolgreich mit unserer Reaktion und können die Situation klären, fahren die Stressgene ihre Aktivitäten wieder herunter. Die körperlichen Erscheinungen klingen recht schnell wieder ab und das Ereignis wird unter der Rubrik "positive Erfahrung" im Gehirn gespeichert.

Gelingt es uns nicht, die Situation zu entschärfen und zu unserer Zufriedenheit zu klären, werden auch diese Erfahrungen gespeichert, allerdings auf eine ganz andere Weise. Negative Vorerfahrungen, insbesondere solche aus zwischenmenschlichen Beziehungen, werden in der Amygdala gespeichert. Das bedeutet, dass die hier angesiedelten Stressgene von nun an sozusagen in "stand-by-Position" verharren und bei ähnlich bewerteten Situationen sofort, und zwar in verstärktem Maß, reagieren. Die Stressachse springt umso leichter und heftiger an, je öfter sie in der Vergangenheit in Aktion gewesen war. So kann es geschehen, dass auch bei – von außen betrachtet – geringfügigen Anlässen die Produktion von Stresshormonen unverhältnismäßig in die Höhe schießt. Das hat weit reichende Folgen für die Gesundheit des Menschen. – Diese Erkenntnis erschließt den Zugang zur Depression schon in einem Teilbereich, ist aber lange noch nicht alles.

Es gibt noch weitere, ganz wesentliche Faktoren, die wir jetzt betrachten wollen.

Eine im späteren Leben eines Menschen erstmalig auftretende Depression steht nahezu immer im Zusammenhang mit dem tatsächlichen oder befürchteten Verlust einer wichtigen Bezugsperson, der Arbeitsstelle, oder von Konflikten, Überforderung und Kränkung im nahen Umfeld – hat also immer mit zwischenmenschlicher Beziehung zu tun. – Ähnliche Erfahrungen macht fast jeder von uns irgendwann einmal in seinem Leben. Aber nicht jeder Mensch wird in der Folge an Depressionen erkranken. – Was ist es, was die einen krank werden lässt, während die anderen sich nach Schicksalsschlägen durchaus wieder erholen können?

WAS SCHÜTZT DIE EINEN UND MANGELT DEN ANDEREN?

Da müssen wir ganz an den Ausgangspunkt unseres Lebens zurückgehen. Der Einfluss, den das seelische Befinden einer werdenden Mutter auf den heranwachsenden Föten hat, ist enorm. Man hat in Tierversuchen nachgewiesen, dass der oben erwähnte Stressfaktor CRH sowohl beim Säugling als auch im späteren Leben eines Menschen viel schneller und heftiger anspringt, wenn die Mutter häufig oder ständig unter Stress gestanden hat während der Schwangerschaft. Das heißt, dass Kinder belasteter Mütter deutlich unruhiger sind als Kinder, deren Mütter eine harmonische und zufriedene Schwangerschaft erleben durften. Bereits im zweiten Drittel der Schwangerschaft beginnen die Synapsen – und damit die neuronalen Verknüpfungen – im Gehirn des Föten sich explosionsartig zu vermehren. Die zur "Grundausstattung" gehörenden neuronalen Verschaltungen sind zum Zeitpunkt der Geburt fast vollständig vorhanden und funktionsfähig. Tast- und Geschmackssinn. Gehör und Berührungsempfindungen sind, ebenso wie motorische Fähigkeiten, schon gut ausgeprägt. Daher ist das Gehirn eines Neugeborenen keineswegs ein "unbeschriebenes Blatt", wie man noch bis vor kurzer Zeit angenommen hat. Das befähigt den Säugling – unter anderem – bereits in den ersten Tagen seines Lebens, die Stimme der Mutter unter anderen Stimmen zu erkennen.

Der Mensch ist – im Vergleich mit anderen Säugetieren – bei seiner Geburt äußerst hilflos und schutzbedürftig, so dass er im besonderen Maße angewiesen ist auf eine zuverlässige Bezugsperson. Das ist in den meisten Fällen die Mutter, kann aber durchaus auch eine andere Person sein. Die Aufgabe der Mutter ist es vor allem, auf die elementaren Grundbedürfnisse des Säuglings angemessen einzugehen. Das ist keineswegs nur die Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst, sondern im gleichen Maß auch die seelischer Bedürfnisse nach Nähe, Berührung, Ansprache, nach anregenden Reizen oder Ruhe. Bereits das sehr kleine Kind macht – noch völlig unbewusst – Kontaktangebote, auf die eine Mutter intuitiv richtig reagiert – wenn alles gut läuft. Zwar ist der Säugling noch nicht in der Lage, seine Bedürfnisse zu benennen. Er hat andere Möglichkeiten. Fühlt er sich wohl, ist es einfach, ihn zu verstehen. Fühlt er sich nicht wohl, ist sein Instrument der Verständigung lautes Schreien – eine eindeutige Stresssituation. Die ganze Palette sämtlicher Stressgene wird angeschaltet, genau so, wie wir sie oben schon kennen gelernt haben. Es ist also sehr wichtig, dass die Mutter präsent ist und schnell erfasst, welches der Bedürfnisse gerade befriedigt werden will. Und die entsprechenden Erfahrungen werden im Neocortex sowie im Limbischen System abgespeichert. So bilden sich bereits in diesem sehr jungen Alter Nervenzell-Netzwerke heraus, in denen innere Bilder als Vorerfahrungen im positiven wie im negativen Sinne gespeichert werden und für eine spätere Bewertung ähnlicher Situationen als Maßstab gelten.

Eine unbelastete Mutter wird in der Lage sein zu erkennen, was ihr Kind benötigt, oder dieses sehr schnell lernen – denn die Natur hat sowohl das Kind als auch die Mutter mit einem besonderen System ausgestattet, das eine reibungslose Kommunikation zwischen Mutter und Kind (aber auch zwischen Vater und Kind!) ermöglicht.

In der Hirnanhangsdrüse (oder Hypophyse) hat man ein Gen entdeckt, das das so genannte Bindungshormon namens Oxytocin produziert. Oxytocin wird immer dann im besonderen Maß produziert – und zwar bei Mutter und Kind – wenn sich die Mutter liebevoll dem Kind widmet und adäquat seine Bedürfnisse befriedigt. Damit wird die Bindung – und damit auch die Freude der Mutter, das Kind zu versorgen – stabilisiert. Im gleichen Maß steigt die Zufriedenheit des Kindes. Es ist aufnahmefähig, positive Signale lassen die neuronalen Netzwerke anwachsen, sein Interesse an der Umwelt steigt – eine positive Spirale ist in Gang gesetzt. Eine weitere, ganz wesentliche Entdeckung haben Forscher vor kurzer Zeit gemacht: Im Gyrus cinguli – ein bestimmter Bereich des Limbischen Systems – fand man so genannte Spiegelneuronen. Spiegelneuronen befähigen den Menschen – also auch das sehr junge Kind – andere Menschen nachzuahmen und zu verstehen. Das entscheidende Geheimnis der frühen Mutter-Kind-Beziehung ist dieses jeweilige Spiegeln von Blicken, Gesichtsausdruck, Lauten und Berührungen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Spiegelneuronen nur dann aktiv sind, wenn sie ein lebendiges Gegenüber haben!

Es sind genau diese Erkenntnisse, die zum Verständnis der Depression (und teilweise anderer seelischer Störungen) geführt haben, weil in der sehr frühen Kindheit die Wurzeln einer jeden Depression zu suchen sind!

Das Bindungshormon Oxytocin wird umso stärker produziert, je intakter die Bindung an eine Bezugsperson ist. Es wird umso weniger produziert, je unsicherer eine Bindung ist. Und es wird gar nicht produziert, wenn es keine Bindung gibt – eine existenzielle Bedrohung für das Kind. Das kann zum neuronalen Untergang ganzer Bereiche des Gehirns führen, wie man nicht nur an Reaktionen und Verhalten von völlig vernachlässigten Kindern beobachten kann – das Gehirnvolumen ist nachweislich und messbar geringer als bei sicher gebundenen Kindern gleichen Alters.

Sehr problematisch ist auch für die Entwicklung eines Kindes, wenn es zu selten ein zugewandtes Gegenüber hat. Dann können die Gene innerhalb der Spiegelneuronen nicht im notwendigen Maß aktiv werden. Auch hier gilt, dass nicht oder zu selten benutzte Zellen verkümmern. Die Spiegelneuronen sind aber ganz wesentlich an der Bildung des Selbst beteiligt, das sich erst durch ein Iiebevolles Annehmen und Bestätigen seitens der Bezugsperson entwickeln kann. Selbstgefühl, Selbstwert, Lebensgrundstimmung und Mitgefühl sind im Gyrus cinguli zu Hause, wie wir schon gehört haben. – Und ich greife vor: Hier ist auch die Depression angesiedelt, wie man mit bildgebenden Verfahren nachweisen kann.

Beides, Oxytocin und Spiegelneuronen, sind wesentliche Schutzfaktoren gegen Stress. Umgekehrt gilt: Bekommt das kleine Kind zu wenig positive Zuwendung, wird es sich zwangsläufig in seiner Existenz bedroht fühlen, da es ja noch gar nicht in der Lage ist, für sich selbst in irgendeiner Weise zu sorgen. Es lebt in der andauernden Furcht, den Menschen zu verlieren, auf den es in besonderer Weise angewiesen ist.

Es bahnen sich also schon in dieser frühen Zeit die neuronalen Netzwerke, die auch im weiteren Leben in dauernder Alarmbereitschaft bleiben.

Zur Erinnerung: Emotionale Signale werden im Limbischen System gespeichert. So auch zwischenmenschliche Beziehungen, Denkweisen und Interpretationsstile. Aktuelle Ereignisse werden – automatisch und unbewusst – mit früheren individuellen Vorerfahrungen abgeglichen. Die eingeprägten Muster bewerten auch zukünftige Situationen und der Mensch reagiert mit den gleichen Bewältigungsstrategien. Hat die Amygdala in früher Kindheit gelernt, häufig mit Stress zu reagieren, so werden auch die Stressgene schneller und häufiger im weiteren Verlauf des Lebens aktiv werden.

Bis vor kurzem war man der Meinung, dass die Depression vererbbar sei. Das ist eindeutig falsch. Wie man nun weiß, Stress ist ein neuronaler Vorgang, der eine biologische Reaktion auf Belastungen ist. In den Zusammenhang gestellt, mit diesen neuen Erkenntnissen wird deutlich, dass eine depressive – oder durch andere Umstände stark belastete – Mutter kaum in der Lage ist, ihrem Kind emotional genügend gerecht zu werden - selbst wenn sie es anders möchte. Und ich spreche nicht von Schuld! Meist ging es ihr als Kleinkind nicht anders, so dass auch sie eine erworbene Stressschädigung in sich trägt.

Die Depression ist eine besondere Form einer Stresserkrankung. Man könnte sie aber ebenso gut eine Beziehungserkrankung nennen. Die Grundlage ist die ständige Angst vor dem Verlust bedeutsamer Bezugspersonen – und das bleibt auch im späteren Leben eine unbewusste, existenzielle Angst.

Nach einer Ersterkrankung können weitere depressive Episoden auftreten, etwa nach zwei bis fünf Jahren. Oft ist es nicht möglich, sie mit einem Verlusterlebnis in Zusammenhang zu bringen. Es ist inzwischen bekannt, dass auch frühere Erkrankungen Spuren in neuronalen Netzwerken hinterlassen – also auch eine erstmalige Depression. Diesen Vorgang nennt man "biologische Konditionierung". Werden eintreffende Signale von diesen Netzwerken als Bedrohung interpretiert, kann die Depression erneut ausbrechen. – Damit ist der Beweis erbracht, dass es keine endogene Depression als eigenständiges Krankheitsbild gibt.

GIBT ES MÖGLICHKEITEN, DIE DEPRESSION ZU HEILEN – UND WIE SEHEN DIESE AUS?

Wie sind die Aussichten auf dauerhafte Heilung? – Und lässt sich eine solche nachweisen?

Hier gibt es recht eindeutige Antworten: Bei den leichteren Formen der Depression hat eine geeignete Psychotherapie recht gute Aussichten auf Erfolg, vor allen Dingen dann, wenn sie bereits beim Auftreten einer erstmaligen Erkrankung angewandt wird, und zwar möglichst früh. Eine Heilung wird sich im subjektiven Empfinden zeigen: Ein gesundes Selbstwertgefühl, Lebens- und Schaffensfreude, ein gesunder Schlafrhythmus mit Tiefschlaf- und Traumphasen, sowie Offenheit für die Welt und die Menschen. Das Leben wird wieder lebenswert. – Aber auch die neuen technischen Möglichkeiten bieten eine objektive Überprüfung. Mit bildgebenden Verfahren kann man eine nachhaltige Normalisierung des Stoffwechsels im Gyrus cinguli nachweisen. – Anders sieht es aus mit antidepressiven Medikamenten. Sie bringen bei diesen leichteren Formen der Depression keinen Vorteil, wie man im Vergleich mit Placebogaben festgestellt hat.

Bei der schweren Depression ist die Anwendung von Antidepressiva allerdings unverzichtbar. Diese Medikamente sind notwendig, um die völlig unerträglichen Symptome des Erkrankten zu mildern und einem drohenden Suizid vorzubeugen. Unverzichtbar ist dennoch eine begleitende Psychotherapie, weil nur durch sie eine Strukturveränderung im Gehirn möglich ist. Denn: Antidepressiva haben keine nachhaltig wirksame Strukturveränderung zur Folge. Das heißt, dass die Aktivitäten der entsprechenden Hirnareale nach Absetzen der Medikamente wieder aktiv werden können.

GIBT ES EINE BESONDERS WIRKSAME PSYCHOTHERAPIE UND WELCHE SOLLTE DAS SEIN?

Auch hier gibt es Antworten: Wir wissen, dass die Wurzeln der Depression in einer nicht geglückten Beziehungsgestaltung liegen. Also ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sich zwischen dem Therapeuten und dem Patienten eine tragfähige, zuverlässige und sichere therapeutische Beziehung aufbaut. Es gibt kein spezielles Verfahren, das sich besonders anbietet, aber es muss zwingend tiefenpsychologisch fundiert sein. Tiefenpsychologisch fundiert bedeutet das Erreichen der tiefen Schichten unseres emotionalen Bewusstseins. Es genügt also keinesfalls, nur über intellektuelle Einsichten und rationale Erkenntnisse zu gehen, da ein Heilungsprozess immer verbunden ist mit dem Erspüren und Zulassen "negativer" Emotionen und gleichzeitig mit dem Entwickeln neuer, konstruktiver Kompetenzen.

Ehe ich zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich noch ein paar Bemerkungen anfügen:

- Eine unbehandelte Depression kann gravierende Krankheiten zur Folge haben oder bestehende Krankheiten verschlimmern: Stresserkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Erkrankungen des Stütz-und Bewegungsapparates sowie Suchterkrankungen. Ebenso hat die Depression erheblichen Einfluss auf das Immunsystem und kann im weiteren Sinn an der Entstehung von Tumorerkrankungen beteiligt sein.

- Was unterscheidet eine depressive Ersterkrankung nach dem Verlust eines nahe stehenden Menschen von einer normalen Trauerreaktion? – Sehr viele Reaktionen und Gefühle sind durchaus ähnlich. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied: Der Depressive erlebt einen totalen Verlust seines Selbstwertgefühls – dem Trauernden widerfährt das nicht.

- Es ist ohne Bedeutung, wie lange belastende Ereignisse zurückliegen Die neuronalen Netzwerke können Jahre, sogar Jahrzehnte lang in einem "Winterschlaf" verharren, um dann urplötzlich und völlig unerwartet wieder aktiv zu werden. Für das Unterbewusstsein gibt es keinerlei Zeitempfinden und in diesem Sinne heilt die Zeit keineswegs alle Wunden. So helfen einem Betroffenen auch keine noch so gut gemeinten Ratschläge, er möge sich zusammenreißen, das alles Iiege ja schon so weit zurück, und er möge doch die alten Geschichten ruhen lassen.

- Potenziell depressionsgefährdete Menschen haben schon als Kinder Bewältigungsstrategien und Schutzmechanismen erworben, die ihnen ein relativ gesundes Leben erlauben. So kann man sie besonders in helfenden Berufen finden. In diesen Berufen haben sie in besonderer Weise mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Allerdings sind sie hier auch besonders gefährdet, Enttäuschungen zu erleben, was dann zum Ausbruch der Krankheit führen kann.

- Nicht jede belastete Kindheit hat eine Depression zur Folge. Der sicherste Schutz gegen diese Erkrankung ist – und das gilt für das ganze Leben – immer eine stabile, sichere zwischenmenschliche Beziehung.

Amrei Spalek

Psychologische Beraterin

Kauzwinkel 7

38108 Braunschweig

Telefon

Buchempfehlung (und Quelle):

Joachim Bauer:

"Das Gedächtnis des Körpers – Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern",

Eichborn-Verlag,

ISBN 3-8218-3956-2