Zum gegenwärtigen Stand und zur Zukunft der Gesprächspsychotherapie

In der nun gut 60jährigen Geschichte der Gesprächspsychotherapie haben sich einige unterschiedliche Positionen entwickelt. Auch wenn zwischen einer nichtdirektiven und einer manualgeleiteten Gesprächspsychotherapie Welten zu liegen scheinen, stehen diese verschiedenen Positionen aber weiterhin auf einem breiten gemeinsamen Fundament, das sich auszeichnet durch bestimmte anthropologische Grundannahmen, wie Wachstum, Selbstbestimmung und Wahlfreiheit, einer phänomenlogischen Grundposition bei der Erkenntnisgewinnung sowie die Bedeutung der unmittelbaren Erfahrungen und der (therapeutischen) Beziehung für die Entwicklung eines Individuums. Die wichtigsten Unterschiede der vier Hauptströmungen, nämlich klassische Gesprächspsychotherapie, process-experiential psychotherapy, zielorientierte Gesprächspsychotherapie und die störungsorientierten Ansätze, sollen herausgestellt werden. Abschließend soll die Frage erörtert werden, welchen Einfluß die Forderung durch eine Allgemeine Psychotherapie und die gesundheitspolitischen Regelungen im Zuge der Umsetzung des Psychotherapeutengesetzes auf die zukünftige Entwicklung der Gesprächspsychotherapie haben wird.

Schlüsselwörter: Gesprächspsychotherapie, klientenzentrierte Psychotherapie, Geschichte, neuere Entwicklungen.

Die Ursprünge der Gesprächspsychotherapie

Wie die meisten anderen Psychotherapieverfahren hat auch die Gesprächspsychotherapie einen Gründungsvater. Es ist der amerikanische Psychologe und Psychologieprofessor Carl R. Rogers (1902-1987). Bekanntlich können Geburten – trotz des Einsatzes hypnotherapeutischer Hilfen – schwierig sein. Die Geburtsschwierigkeiten der Gesprächspsychotherapie zeigen sich darin, dass Rogers’ Kind mehrfach umgetauft wurde, d.h. viele Namen trägt. Ursprünglich nannte er seine psychotherapeutische Methode »nicht-direktive (non-directive) Psychotherapie«, später »klientenzentrierte (client-centred) Psychotherapie«, und heute sprechen viele, besonders die Kollegen in Österreich, von »personzentrierter (person-centred) Psychotherapie«. In Deutschland spricht man meist von Gesprächspsychotherapie, wenn das heilkundliche Behandlungsverfahren gemeint ist. Diesen Namen hat der Hamburger Psychologie-Professor Reinhard Tausch eingeführt (Tausch, 1968). Verschiedene Namen sind zwar einerseits lästig und können Verwirrung stiften, zugleich aber erzählen sie bereits etwas über die Geschichte des Verfahrens und über die dahinterstehende Idee und deren Wandel. Am Anfang, das war vor rund 60 Jahren, betonte Rogers (1942, dtsch. 1972), wie wichtig es sei, dem Patienten bzw. Klienten mit seinem Erleben, seinen Erfahrungen »Raum« zu geben, ihm nicht mit Ratschlägen oder Deutungen zuvorzukommen oder ihm Themen vorzugeben, über die er zu sprechen habe.

Die Grundhaltung des Therapeuten sollte nicht-direktiv, d.h. nicht lenkend sein. Rogers war zu dieser ersten Formulierung »richtigen« Therapeutenverhaltens durch Beobachtungen gekommen. Er hatte viele andere Therapeuten und Berater bei ihrer praktischen Arbeit beobachtet, als erster Forscher Therapiegespräche auch auf Tonträger aufgezeichnet und dabei festgestellt, dass erfolgreiche Psychotherapeuten vor allem das tun: Sie hören genau zu, sind dabei emotional zugewandt, geben in der Regel keine eigenen Stellungnahmen ab, sondern fassen zusammen, was sie glauben, von ihrem Klienten verstanden zu haben. Im Titel eines Buches, das 10 Jahre nach dem grundlegenden Werk erschien, tauft Rogers (1951, dtsch. 1973), sein Verfahren in »klientenzentrierte Psychotherapie« um. Warum? Viele seiner Schüler und Leser hatten die nicht-lenkende Grundhaltung gründlich missverstanden. Sie verwechselten nicht-lenkend mit Passivität und einfühlendes Verstehen mit dem »Spiegeln«, d.h. Nachsprechen der Gefühle, die der Klient äußerte, und sie wurden damit natürlich vielen Klienten überhaupt nicht gerecht. Mit der neuen Bezeichung wollte Rogers betonen, dass der Therapeut sich nach den Möglichkeiten des Klienten zu richten habe – heute spricht man von Ressourcen –, und viele Klienten brauchen offenbar etwas ganz anderes als einen »spiegelnden« Therapeuten, um in einen therapeutischen Prozess eintreten zu können. Die jüngste Bezeichnung «personzentrierte Psychotherapie« (Rogers 1979, dtsch. 1984) stellt eine Art Oberbegriff dar und trägt damit auch dem Umstand Rechnung, dass die klientenzentrierte Methode nicht nur ein für die Krankenbehandlung von Patienten sinnvolles Modell ist, sondern auch für andere Bereiche zwischenmenschlichen Miteinanders, z.B. für die Pädagogik, die Seelsorge, ja sogar für betriebliche Organisationen (z.B. Personalführung und Personalentwicklung). Im Jahr 1975, also rund 35 Jahre nach den ersten Formulierungen, charakterisiert Rogers sein therapeutisches Konzept wie folgt: „Die klientenzentrierte Orientung ist eine sich ständig weiterentwickelnde Form der zwischenmenschlichen Beziehung, die Wachstum und Veränderung fördert. Sie geht von folgender Grundhypothese aus: Jedem Menschen ist ein Wachstumspotential zu eigen, das in der Beziehung zu einer Einzelperson (etwa einem Therapeuten) freigesetzt werden kann. Voraussetzung ist, dass diese Person ihr eigenes reales Sein, ihre emotionale Zuwendung und ein höchst sensibles, nicht urteilendes Verstehen in sich selbst erfährt, zugleich aber dem Klienten mitteilt. Das Einzigartige dieses therapeutischen Ansatzes besteht darin, dass sein Schwerpunkt mehr auf dem Prozess der Beziehung selbst als auf den Symptomen oder ihrer Behandlung liegt; dass seine Hypothesen sich auf Material stützen, das aus therapeutischen und anderen zwischenmenschlichen Beziehungen gewonnen wurde, insbesondere als Tonband- und Filmaufzeichnungen von Interviews, und dass diese Hypothesen der Überprüfung durch geeignete Untersuchungsmittel grundsätzlich offenstehen“ (Rogers 1975; zit. nach Rogers, 1983, S. 17). Dieser Definition ist zu entnehmen, das die Entwicklung der Gesprächspsychotherapie in deutlicher Abgrenzung von den damaligen theoretischen Hauptströmungen in der klinischen Psychologie und Therapie erfolgte, nämlich von der Psychoanalyse und vom Behaviorismus. Die Unterschiede zu den Grundannahmen dieser beiden Paradigmen der Klinischen Psychologie sind vor allem in folgenden Aspekten zu sehen:

Die Gesprächspsychotherapie ist gekennzeichnet durch

– ein an der Existenzphilosophie orientiertes philosophisches Menschenbild,

– eine Phänomenologie als wissenschaftliche Erkenntnismethode,

– die Wahrung des Prinzips der „Sparsamkeit“ bei den theoretischen Postulaten,

– den Verzicht auf die Annahme spezifischer biologisch determinierter Vorgänge (Triebtheorie) als Hauptfaktoren in der psychischen Entwicklung von Menschen,

– die Aufgabe des psychoanalytischen Strukturmodells; stattdessen wird ein im Prinzip offenes psychisches System postuliert: des Selbst bzw. Selbstkonzepts;

– das Primat der dem Menschen innewohnenden Entwicklungstendenzen („Aktualisierungstendenz“ und „Selbstaktualisierungstendenz“) gegenüber (von außen systematisch) angeleiteten Lernprozessen (Eckert, 200, S. 123).

Die Geschichte der Gesprächspsychotherapie in Deutschland ist eng mit dem Namen Reinhard Tausch verknüpft. Der Psychologe Tausch übernahm 1965 an der Universität Hamburg einen Lehrstuhl für Klinische und Pädagogische Psychologie und sorgte dafür, dass die Gesprächspsychotherapie an Psychologischen Instituten deutscher Universitäten, auch in der ehemaligen DDR, als klinisches Verfahren in Forschung und Lehre fest etabliert wurde. Parallel dazu fand sie in der Praxis der Psychotherapie in den 70er Jahren im deutschen Sprachraum eine enorme Verbreitung. Die Gesprächspsychotherapie war zu dieser Zeit bezüglich der Inanspruchnahme durch Patienten und des durch Psychiater festgestellten Bedarfs an Psychotherapie das gefragteste Psychotherapieverfahren (Blaser, 1977; Eckert, Biermann-Ratjen & Speidel, 1977). Zeitgleich mit dieser fortschreitenden Integration des Verfahrens in die ambulante und stationäre psychotherapeutische Krankenversorgung bildete sich ein zweiter Entwicklungsstrang heraus: Einige Prinzipien des klientenzentrierten Konzepts, vor allem die anthropologischen Annahmen, fanden Eingang in die Pädagogik, die Sozialarbeit und in bestimmte Bereiche der Seelsorge. Im Vorwort des 1979 erschienenen Buches „Gesprächspsychotherapie, Verändern durch Verstehen“ findet sich dazu folgende kritische Feststellung: „In diesen Bereichen wurde die Gesprächspsychotherapie vielfach betrachtet als eine Art Lebensweisheit, die in ihrer Essenz die ‘helfende Beziehung überhaupt’ definiert, bis hin zu der Behauptung, dass die Beziehungen nach dem Muster der Gesprächspsychotherapie ‘die humane Umgangsform’ darstellen“ (Biermann-Ratjen et al., 1979, S. 7)

Wege und Irrwege der Klientenzentrierten Psychotherapie

Drei konzeptionelle Irrwege in der Entwicklung der Gesprächspsychotherapie

In der konzeptionellen Entwicklung der Gesprächspsychotherapie lassen sich drei Auffassungen ausmachen, die nicht zur Weiterentwicklung des Verfahrens beigetragen haben und die erwähnt werden sollen, weil sie sich auch heute noch trefflich zur Vorurteilspflege eignen.

1. Die Auffassung, dass Diagnosen überflüssig sind und dem Patienten im Zweifel Schaden zugefügt wird. Mitte der 60er Jahre breitete sich unter Soziologen, Klinischen Psychologen und Psyichatern, vor allem unter den sozialpsychiatrisch orientierten, eine antidiagnostischen Einstellung aus. Die Reizworte waren Labeling bzw. Etikettierung, sich selbst erfüllende Prophezeiung und Psychiatrisierung und Antipsychiatrie. Ihre Vertreter betonen eine kritische bis unkritisch-ablehnende Haltung gegenüber einer Diagnosestellung. Gesprächspsychotherapeuten, die sich dieser Auffassung anschlossen, sprachen deshalb nicht mehr von Platzangst, sondern von „sog. Platzangst“ oder statt von Schizophrenie von „sog. Schizophrenie“. Propagiert wurde auch, die Unterscheidung zwischen krank und gesund aufzugeben, weil diese nur zur Diskriminierung der als krank bezeichneten Menschen beitrüge. Das alles hat Gesprächspsychotherapeuten den Ruf eingebracht, sie unterscheiden nicht ausreichend zwischen Psychotherapie im Sinne einer Krankenbehandlung und Psychotherapie bei der Behandlung von psychischen Beeinträchtigungen ohne Krankheitswert, d.h. sie unterschieden z.B. nicht ausreichend präzise zwischen Beratung und Psychotherapie und sie behandelten alle Patienten „gleich“.

2. Die Auffassung von Gesprächspsychotherapie als Basiskompetenz für psychologisches Handeln in der Psychotherapie und im alltäglichen Leben. War die Diskussion um Sinn und Unsinn von Diagnosen noch sehr vom Zeitgeist geprägt, ist die folgende Entwicklung als Eigentor einzustufen. Einige Gesprächspsychotherapeuten, wie Minsel mit seinem 1974 veröffentlichten Buch „Praxis der Gesprächspsychotherapie“, haben sich bei der Vermittlung des klientenzentrierten Konzepts zu sehr auf die durch die damalige Psychotherapieforschung als empirisch gesichert deklariert „Basisvariablen“ beschränkt. Bereits der Ausdruck „Basisvariablen“ stellte einen Missgriff dar. Er verführte zudem dazu, die konkreten Operationalisierungen dieser Variablen mit dem Konstrukt gleichzustetzen: Das Konstrukt Empathie wurde reduziert auf die „Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte“ (VEE), und das Konstrukt „congruence“ auf „Echtheit“. Von den von Rogers (1957) formulierten sechs notwendigen und hinreichenden Bedingungen für einen erfolgreichen psychotherapeutischen Prozess fielen die drei Bedingungen, die den Patienten und die Therapeut-Patient- Beziehung betreffen, häufig unter den Tisch; übrig blieben die drei sog. Basisvariablen des Therapeuten: Echtheit, Wertschätzung und Empathie. Aus dem Kontext einer psychotherapeutischen Beziehung herausgelöst, wurden sie nun in allen möglichen zwischenmenschlichen Situationen „zur Anwendung gebracht“: In der Schule, im Kindergarten, in der Interaktion zwischen Richtern und Angeklagten, usw. Vor dem Hintergrund dieser Verkürzungen und Vereinfachungen entwickelten sich fast zwangsläufig zwei Auffassungen:

1. In einer Psychotherapie, die aufgespalten ist in „Psychotherapeutisches Basisverhalten“ und „Differentielle Psychotherapie“, bot sich der Basisvariablen-Torso Gesprächspsychotherapie als geeignete Grundlage für ein „Psychotherapeutisches Basisverhalten“ an.

2. Diese Basiskompetenz sei zwar nützlich in Psychotherapie und Beratung, sie allein reiche aber nicht aus, um wirklich kranke Patienten zu behandeln.

3. Die Auffassung, dass ein guter Psychotherapeut keine Profession ausübt, sondern eine Haltung einnimmt.

Es brauchte eine gar nicht so lange Zeit, dass die Grenzen unübersehbar wurden, die eine Ausbildung mit sich bringt, die sich auf das Antrainieren der gesprächspsychotherapeutischen Basisvariablen konzentrierte. In einer Art Gegenbewegung wurde die Notwendingkeit der Unterscheidung von Haltung und Technik betont. Ein Psychotherapeut ist erst dann ein guter Psychotherapeut, wenn er eine bestimmte Haltung erwirbt. Daraus ergab sich die Forderung: Ein klientenzentrierter Therapeut solle durch Ausbildung (Selbsterfahrung und Supervision) und therapeutische Erfahrung eine überdauernde kongruente bzw. „echte“, empathische und wertschätzende Haltung erwerben und diese verinnerlichen, um sich dem Ideal der „fully functioning person“ (Rogers, 1961, dtsch. 1973) optimal anzunähern, und zwar nicht nur als Therapeut, sondern im täglichen Leben. Die Betonung des Haltungskonzepts führte unter anderem dazu, dass Fragen nach einem angemessenem therapeutischen Vorgehen bzw. therapeutischer Technik in den Hintergrund traten. Diese drei Auffassungen und andere Verkürzungen führten dazu, dass von dem Rogers’schen Gedankengut nur noch ein Torso übrig blieb, der allerdings das Bild des klientenzentrierten Konzepts und der Gesprächspsychotherapie in der Öffentlichkeit weitgehend bestimmte. So konnte man noch 1990 in einem Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie zum Indikationsprofil der Gesprächspsychotherapie folgendes lesen: „Das Verfahren ist gut einsetzbar bei Beratungen in Lebenskonflikten und bei Krisen als Kurztherapie. Für schwer kranke Patienten eher ungeeignet“ (Dilling & Reimer, 1990, S. 253).

Neuere Entwicklungen

Parallel zu diesen Entwicklungen, aber auch als Reaktion darauf, erschienen bereits in den späten 70er Jahren erste Beiträge, die die Eigenständigkeit des Psychotherapiekonzepts auch als heilkundliches Verfahren herausstellten und kientenzentrierte Psychotherapie von klientenzen trierter Beratung abgrenzten (Biermann- Ratjen et al., 1979). Einen klärenden Beitrag zur theoretischen Debatte unter den Gesprächspsychotherapeuten lieferte Höger (1989; s.a. Höger, 2000).

Er wies darauf hin, dass bei der Beschreibung der therapeutischen Beziehung im Rahmen des Klientenzentrierten Konzepts vier Abstraktionsebenen zu unterscheiden sind:

I. Ebene der allgemeinen Charakterisierung von Beziehungen. Auf dieser Ebene lassen sich die verschiedenen Formen von Beziehungen voneinander unterscheiden, z.B. die Beziehung Therapeut-Patient, von der Beziehung Mutter-Kind oder Rechtsanwalt-Klient, usw.

II. Ebene der Beschreibung übergreifender Merkmale einer Beziehung, Beispielsweise Trost, Körperpflege usw. durch die Mutter in der Mutter- Kind-Beziehung, oder im klientenzentrierten Konzept beispielsweise die Merkmale „Bedingungsfreie Anerkennung“, „Empathie“ und „Kongruenz“ für das Beziehungsangebot des Psychotherapeuten.

III. Ebene der Klassifikation spezifischer Verhaltensformen. Zum Beispiel bei der Mutter „auf den Arm nehmen“, „Beruhigend zureden“, „Windeln wechseln“; auf Seiten des Patienten z.B. „Selbstexploration“ oder beim Therapeuten „Fragen“, „Konfrontieren“, „Verbalisierung der Erfahrungen des Klienten“ oder Regeln bezüglich der Zentrierung der Aufmerksamkeit des Therapeuten, usw.

IV. Ebene der situationsspezifischen Verhaltensweisen von Klient und Therapeut in einem konkreten therapeutischen Kontakt (nach Höger, 1989, S. 199 und 2000, S. 9).

Diese vier Ebenen unterliegen einer hierarchischen Ordnung, für die i.S. einer Taxonomie folgende wichtige Gesetzmäßigkeit gilt: Die Aussagen einer Ebene dürfen nicht im Wiederspruch zu den Aussagen der nächsthöheren Ebene stehen. Sowie die Aussage „ein Kaninchen ist ein Nagetier“ (Höger, 2000, S. 10) nicht eine Gleichsetzung von Kaninchen und Nagetier bedeuten kann – bekanntlich gibt es ja auch andere Nagetiege als Kaninchen – sowenig dürfe man die „Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte“ (VEE) mit dem Konstrukt „Empathie“ gleichsetzen. Das aber sei in der Vergangenheit immer wieder geschehen. Es gebe eben noch viele Formen, Empathie bzw. empathisches Verstehen zum Ausdruck zu bringen. Dazu sei erläuternd festgestellt: Die absolut häufigste Form ist in Psychotherapien bekanntlich auch die sprachlich unverständlichste. Sie besteht in einem bestätigendem „hmm“. Die Weiterentwicklung der klientenzentrierten Theorie und Praxis hat zu unterschiedlichen Konzepten bzw. Konzeptionen geführt. Heute lassen sich vier Hauptströmungen unterscheiden:

1. Klassische Gesprächspsychotherapie,

2. zielorientierte Gesprächspsychotherapie,

3. störungs- und prozessorientierte Ansätze und

4. process-experiental psychotherapy.

Diese Ansätze werden im folgenden kurz vorgestellt und es wird zugleich versucht, sie in die Högersche Taxonomie einzuordnen.

1. Klassische Gesprächspsychotherapie

Die klassische Gesprächspsychotherapie (z.B. Biermann-Ratjen et al., 1997) belässt es, sofern es um die konkreten Handlungsanweisungen an den Therapeuten geht, bei der Beschreibung des anzustrebenden und vom Therapeuten ständig zu reflektierenden Beziehungsangebots an den Klienten. Dieses Beziehungsangebot lässt sich wie folgt beschreiben: 1. Der Therapeut bleibt kongruent, d.h. er kann sich aller seiner Erfahrungen bewusst werden, die in ihm bei dem Versuch, sich in den Patienten einzufühlen, aufsteigen oder sich in ihm ankündigen.

2. Der Therapeut erlebt den Erfahrungen des Patienten gegenüber „bedingungsfreie Wertschätzung“, d.h. wann immer er spürt, dass er den Patienten in seinem Erleben nicht bedingungsfrei annimmt, kann er das bei sich selbst und beim Patienten verstehen mit der Folge der Wiederherstellung der „bedingungsfreien Wertschätzung“.

3. Der Therapeut versteht auf dem Wege der Einfühlung, der Empathie, das Erleben des Patienten und teilt ihm das auf diesem Wege mit.

Dieses Beziehungsangebot basiert noch im wesentlichen auf den von Rogers (1957) genannten Bedingungen auf seiten des Therapeuten für eine erfolgreiche Psychotherapie. Elaboriert wurden vor allem die wechselseitigen Bezüge dieser drei Aspekte untereinander (Biermann-Ratjen et al., 1997). Beispielsweise wird ein Therapeut, der seinen Patienten nicht versteht, sehr bald Abweichungen von der bedingungsfreien Wertschätzung feststellen, z.B. in Form von Ungeduld oder Müdigkeit. Die Abweichungen von der bedingungsfreien Wertschätzung werden zur zentralen Leitlinie für das therapeutische Handeln in der Gesprächspsychotherapie. Kann dieses Beziehungsangebot vom Patienten angenommen werden, damit eine Änderung des Selbstkonzepts möglich und wahrscheinlich wird, sind auf einem hohen Abstraktionsniveau formuliert, nämlich auf der 2. Stufe im Högerschen Schema.

Inzwischen sind aber eine Reihe von Konkretisierungen der therapeutischen Beziehung bzw. des Therapeutenverhaltens in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen, wie die Störung des Patienten, entwickelt worden, z.B. in Form von störungsspezifischen Regeln für die klientenzentrierte Behandlung von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen (Eckert u. Biermann-Ratjen, 2000).

2. Zielorientierte Gesprächspsychotherapie

Die Zielorientierte Gesprächspsychotherapie ist eine Entwicklung von Rainer Sachse (1992,1999). Er unternimmt den Versuch einer insgesamt neuen Fundierung der Gesprächspsychotherapie auf allgemeinpsychologischen Grundlagen, vor allem der Motivations-, Kognitions-, Emotions- und Sprachpsychologie. Aus den Erweiterungen der Störungstheorie leitet er neue Handlungsregeln ab. Im Hinblick auf die therapeutische Beziehung liefert er vor allem Explikationen für das gesprächspsychotherapeutische Handeln auf den Ebenen 3 und 4 im Högerschen Schema.

3. Störungs- und prozessorientierte Ansätze

Hier zeichnen sich verschiedene Ansätze ab. Die eine Richtung versucht in Abhängigkeit von der Störung des Klienten, meistens orientiert an ICD- 10 oder DSM-IV-Kategorien, spezifische Handlungsregeln zu entwickeln (z.B. Tscheulin, 1992; Finke, 1994; Speierer, 1994; Teusch & Finke, 1995). Konkretisierungen sind u.a. Manuale für Therapeuten, wie das von Teusch und Finke (1995) für die gesprächstherapeutische Behandlung von Panik und Agoraphobie. Der holländische Psychiater und klientenzentrierte Psychotherapeut Hans Swildens hat ein Konzept entwickelt, das den phasenweisen Verlauf des therapeutischen Prozesses in Rechnung stellt. Dabei legt er dar, dass sich die Prozesse in Abhängigkeit von der zugrundeliegenden Störung unterscheiden (Swildens, 1991). Im Hinblick auf das Högersche Schema liefern diese Ansätze vor allem Beiträge für die Abstraktionsebenen 2-4.

4. Process-experiential Psychotherapie

Die process-experiential Psychotherapy ist eine aus den USA und Canada stammende Weiterentwicklung der client-centered therapy, die aber auch in Europa, z.B. in Belgien, Verbreitung gefunden hat. Eine deutsche Bezeichnung, von der aber noch nicht feststeht, ob sie sich durchsetzt, lautet „Prozess-Erlebnisorientierte Psychotherapie“ (Elliott, 1999 a,b in der Übersetzung von B. Strauß, Jena). Die prozess-erlebnisorienterte Psychotherapie ist eine „aktuelle Variante der humanistischen Tradition in der Psychologie, in der klientenzentrierte Elemente mit solchen aus der Gestalttherapie verbunden werden“ (Elliott, 1999a, S. 203). In der Praxis wird im Rahmen eines klientenzentrierten Beziehungsangebots aufgabenorientiert gearbeitet, z.B. wird die erlebnisorientierte Verarbeitung direkt gefördert. Das kann verbal passieren („Stellen Sie sich die Situation jetzt nochmals ganz genau vor“) oder handelnd, z.B. durch Einsatz von „Zwei-Stuhl-Technik“ bei Entscheidungskonflikten. Der Fokus der Behandlung ist nicht mehr wie in der klassischen Gesprächspsychotherapie die therapeutische Beziehung, sondern die emotionale Erfahrung des Patienten: „Somit ist der prozess-erlebnisorientierte Ansatz eine emotionsorientierte Behandlung, bei der die emotionalen Erfahrungen eine ganz zentrale Rolle spielen“ (Elliott, 199a, S. 204).

Der Hauptunterschied zur klassischen Gesprächspsychotherapie liegt m.E. darin, dass das Prinzip der Nichtdirektivitiät zugunsten eines aktiv lenkenden Therapeutenverhalten aufgegeben worden ist.

Ausblick

Abschließend möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, ob sich die Therapieschulen nicht auflösen und in einer Allgemeinen Psychotherapie aufgehen sollten. Es gibt viele gute Argumente für die Auflösung der Therapieschulen, aber es gibt auch viele gute Gründe dagegen. Zwei dieser Gegenargumente sollen hier noch aufgeführt werden, und zwar eines aus Sicht von Patienten und eines aus Sicht von Therapeuten:

1. Patienten brauchen unterschiedliche Therapieschulen, weil nicht jeder Patient jeden der von den unterschiedlichen Schulen angebotenen Wege gleich gut begehen kann.

2. Therapeuten brauchen unterschiedliche Therapieschulen, weil die dahinter stehenden Menschenbilder nicht einfach austauschbar sind, und Therapeuten nicht gezwungen werden sollten, sich mit einem Menschenbild zu identifizieren, das sie als für sich selbst nicht stimmig erleben.

Ein dritter Weg zwischen Auflösung und Konservierung der Therapieschulen besteht in der Weiterentwicklung der Differentiellen Psychotherapie. Das bedeutet eine möglichst optimale Abstimmung der vier Komponenten: Therapeut, Behandlungsmodell des Therapeuten, Patient und Erkrankung des Patienten, wie es im Allgemeinen Modell von Psychotherapie von Orlinsky und Howard (s. Eckert, 2000b) vorgesehen ist. In der psychotherapeutischen Praxis funktioniert dieses Modell offenbar schon länger erfolgreich: Patienten mit einer Angststörung, die sich bei einem Verhaltenstherapeuten behandeln lassen, sind ganz andere Personen als Patienten mit einer Angststörung, die zu einem Psychoanalytiker in Behandlung gehen (Rüger & Leibing, 1999; Brockmann et al., 2001). Das sollte zu denken geben.

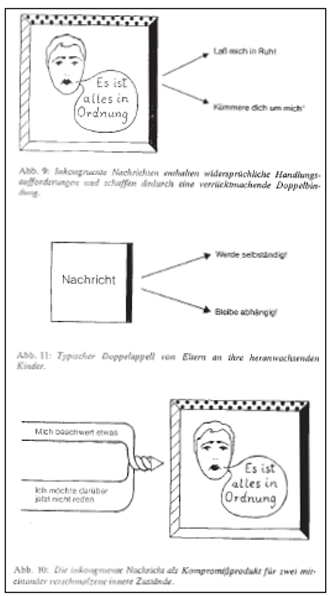

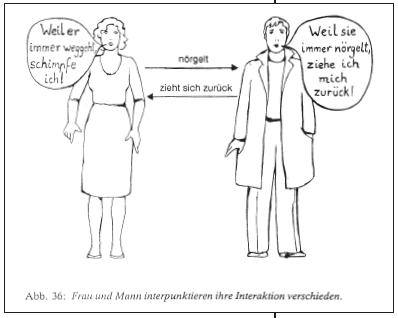

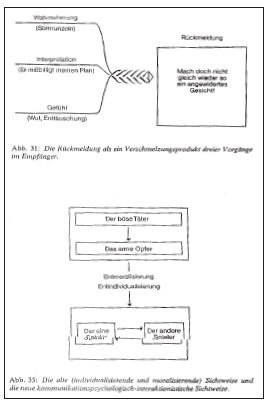

Bildnachweis:

F. Schulz von Thun, Miteinander reden

– Störungen und Klärungen, Bd. 1 –

rororo, Reinbeck

Literatur

Biermann-Ratjen, E.-M., Eckert, J. & Schwartz, H.- J. (1979). Gesprächspsychotherapie. Verändern durch Verstehen. Stuttgart: Kohlhammer. Biermann-Ratjen, E.-M., Eckert, J. & Schwartz, H.- J. (1997). Gesprächspsychotherapie. 8. überarb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer. Blaser, A. (1997). Der Urteilsprozess bei der Indikationsstellung für Psychotherapie. Bern: Huber. Brockmann, J., Schlüter, Th. & Eckert, J. (2001), Frankfurt-Hamburger Langzeittherapiestudie: Verlauf ud Effekt psychoanalytisch orientierter und verhaltenstherapeutischer Langzeittherapien in der Praxis niedergelassener Psychotherapeuten. In Stuhr, U., Leuzinger-Bohleber & Beutel, M. (Hrsg.), Langzeitpsychotherapie. Perspektiven für Therapeuten und Wissenschaftler. Stuttgart: Kohlhammer, S. 271-276. Dilling, H. & Reimer, C. (1990), Psychiatrie und Psychotherapie, Springer-Lehrbuch, Heidelberg: Springer. Eckert, J. (2000a), Gesprächstherapie, In Reimer, C., Eckert, J., Hautzinger, M. & Wilke, E. (Hrsg.), Psychotherapie, Ein Lehrbuch für Ärzte und Psychologen, 2. Aufl., Heidelberg: Springer, S. 123-189. Eckert, J. (2000B), Ein Allgemeines Modell von Psychotherapie, In Reimer, C., Eckert, J., Hautzinger, M. & Wilke, E.: Psychotherapie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Psychologen, 2. Aufl., Heidelberg: Springer, S. 418-423. Eckert, J., Biermann-Ratjen, E.-M. & Speidel, H. (1977), Der Bedarf poliklinischer Institutionen aus der Sicht klinisch tätiger Psychiater, Therapiewoche, 27, 3567-3574. Eckert, J. & Biermann-Ratjen, E.-M. (2000), Gesprächspsychotherapie nach Rogers - Prinzipien einer klientenzentrierten Behandlung von Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, In Kernberg, O.E., Dulz, B. & Sachsse, U. (Hrsg.), Handbuch der Borderline-Störung, Stuttgart: Schattauer, S. 595-611. Elliott, R. (1999a), Prozess-Erlebnisorientierte Psychotherapie – Ein Überblick: Teil 1, Psychotherapeut 44, S. 203-213. Elliott, R. (1999b), Prozess-Erlebnisorientierte Psychotherapie – Ein Überblick: Teil 2, Psychotherapeut 44, S. 340-349. Finke, J. (1994), Empathie und Interaktion, Methodik und Praxis der Gesprächspsychotherapie, Stuttgart: Thieme. Greenberg, L., S., Elliot, R. & Lietaer, G. (1994), Research on humanistic and experiential psychotherapies, In Bergin, A.E., & Garfield, S.L. (1994) (Eds.), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (4th Ed., 509-539), New York: Wiley. Greenberg, L. S., Watson, J. C. & Lietaer, G. (1998) (Eds.), Handbook of experiential psychotherapyh, New York: Guilford. Höger, D. (1989), Klientenzentrierte Psychotherapie – Ein Breitbandkonzept mit Zukunft. In Sachse, R. & Howe, J. (Hrsg.), Zur Zukunft der klientenzentrierten Psychotherapie, Heidelberg: Asanger, S. 197-222. Höger, D. (2000), „Ist das noch GT, wenn ich...?“ Was ist eigentlich Gesprächspsychotherapie? Psychotherapeuten FORUM, 5, 5-17. Minsel, W.-R. (1974), Praxis der Gesprächspsychotherapie. Wien: Böhlaus. Rogers, C. R. (1942), Counseling and Psychotherapy, Newer Concepts in Practice, Boston: Houghton, Mifflin, Dtsch.: 1972, Die klient-bezogene Gesprächstherapie; München: Kindler, Taschenbuchausgabe: 1985, Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Frankfurt/M.: Fischer, Reihe »Geist und Psyche«. Rogers, C. R. (1951), Client-centered Therapy, Boston: Houghton, Mifflin, Dtsch.: 1973, Die klient-bezogene Gesprächstherapie, Client-centered Therapy; München: Kindler, Taschenbuchausgabe: 1983, Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Frankfurt/M.: Fischer, Reihe »Geist und Psyche«. Rogers, C. R. (1957), The necessary and sufficent conditions of the therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103. Rogers, C. R. (1961), On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy. Boston: Houghton, Mifflin. Dtsch.: 1973, Entwicklung der Persönlichkeit. Ansichten eines Therapeuten vom guten Leben. Der sich voll entfaltende Mensch. Stuttgart: Klett. Rogers, C. R. (1975), Client-centered Psychotherapy. In Freedman, M., Kaplan, H. I. & Sadock, B. J. (Eds.) Comprehensive Textbook of Psychiatry (Vol. 2, 1931-43), Baltimore: Williams and Wilkins. Rogers, C. R. (1979) The foundation of the personcentered approach. Education 100, 2, 98-107. Dtsch.: Arbeitsgemeinschaft Personenzentrierte Gesprächsführung (Hrsg.) (1984), Persönlichkeitsentwicklung durch Begegnung. Das personenzentrierte Konzept in Psychotherapie, Erziehung und Wissenschaft, Wien: Deuticke. Rogers, C. R. (1983), Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie. Frankfurt/ M.: Fischer, Reihe »Geist und Psyche«. Rüger, U. & Leibing, E. (1999), Bildungsstand und Psychotherapieindikation. Der Einfluß auf die Wahl des Behandlungsverfahrens und die Behandlungsdauer. Psychotherapeut, 44, 214-219. Sachse, R. (1992), Zielorientierte Gesprächspsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Sachse, R. (1999), Lehrbuch der Gesprächspsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Speierer, G.-W. (1994), Das differentielle Inkongruenzmodell (DIM). Handbuch der Gesprächspsychotherapie als Inkongruenzbehandlung. Heidelberg: Asanger. Swildens, H. (1991), Prozessorientierte Gesprächspsychotherapie. Einführung in eine differentielle Anwendung des klientenzentrierten Ansatzes bei der Behandlung psychischer Erkrankungen. Köln: GwG-Verlag. Tausch, R. (1968), Gesprächspsychotherapie (2. neugestaltete Auflage). Göttingen: Hogrefe. Teusch, I. & Finke, J. (1995), Grundzüge eines Gesprächspsychotherapie- Manuals für Panik und Agoraphobie. Psychotherapeut, 40, 149-163. Tscheulin, D. (1992), Wirkfaktoren psychotherapeutischer Intervention. Göttingen: Hogrefe.

Prof. Dr. Jochen Eckert

Psychologisches Institut III

Universität Hamburg

Von-Melle-Park 5

20146 Hamburg

Erstveröffentlichung in:

Hypnose & Kognition

Heft 18/2001

Herausgeber: MEG-Stiftung München