Akzeptanz- Commitment-Therapie (ACT)

EIN (SCHUL-)PSYCHOLOGISCHER PRAXISBERICHT ZUM EINSATZ BEI KINDERN IM ALTER VON 6-10 JAHREN

Die psychische Gesundheit von Kindern rückt in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus von Eltern, Pädagogen und weiteren schulischen Fachkräften. Schon Grundschulkinder im Alter von 6-10 Jahren erleben belastende Gefühle wie Angst, Traurigkeit oder Wut, die sich im Alltag bemerkbar machen können. Während leichte Belastungen Teil der normalen Entwicklung sind, treten bei einigen Kindern behandlungs- bedürftige Störungen auf, die eine gezielte Unterstützung erfordern.

Eine Methode, die sich in den letzten Jahren im therapeutischen sowie im schulpsychologischen Setting sehr bewährt hat, ist die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT). In diesem Artikel möchte ich darlegen, wie ACT im Grundschulalter wirksam eingesetzt werden kann, welche zentralen Bausteine für diese Altersgruppe geeignet sind und welche Rolle Eltern und Lehrkräfte dabei spielen.

1. GRUNDPRINZIPIEN DER ACT UND VORAUSSETZUNGEN BEI KINDERN

ACT ist eine Weiterentwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie, die weniger auf die direkte Veränderung problematischer Gedanken abzielt, sondern auf die Herausbildung einer flexiblen, akzeptierenden Haltung in Bezug auf inneres Erleben. Bei Kindern im Grundschulalter bedeutet das Folgendes: Sie lernen, ihre Gefühle und Gedanken nicht zu bekämpfen oder zu vermeiden, sondern diese wahrzunehmen, zu akzeptieren und dabei trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Das zentrale Ziel ist die psychische Flexibilität. Darunter versteht man, dass ein Kind in der Lage sein soll, im Einklang mit seinen eigenen (altersgemäßen) Werten zu handeln, auch wenn es dabei unangenehme Emotionen verspürt.

Für die Altersgruppe der 6- bis 10-Jährigen sind die ACT und ihre Methoden besonders gut geeignet, da sie sich stark auf erlebnisorientierte Übungen stützen und im Gespräch mit Kindern häufig Bildsprache verwendet wird. Ein weiterer Vorteil besteht vor allem darin, dass die ACT-Interventionen meist weniger straff durchstrukturiert sind als andere Therapiemanuale (Stichwort: Hexadancing; Hayes 2015). Für den Therapieerfolg ist es wichtig, dass die Kinder ein gewisses Vorstellungsvermögen und Symbolverständnis besitzen, damit sie in der Lage sind, innere Bilder entstehen zu lassen – zum Beispiel die Vorstellung, einen Gedanken in eine Seifenblase hineinzulegen. Dieses Metaphernbewusstsein entwickelt sich in der Regel ab dem Grundschulalter, also etwa im Alter von 6-7 Jahren. Darüber hinaus spielen sprachliche Fähigkeiten eine Rolle: Das Kind sollte einfache Sätze verstehen und selbst äußern können, etwa wenn es dazu aufgefordert wird, sich einen Gedanken wie einen kleinen Satz vorzustellen, der in die Blase hineinkommt. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Fähigkeit zur kurzen Aufmerksamkeitssteuerung. Das Kind sollte für einige Sekunden seine Aufmerksamkeit bewusst auf das eigene Erleben richten können. Außerdem erleichtert ein spielerischer Zugang den Einstieg in die Übungen: Neugier, Offenheit und Freude am Ausprobieren ohne Leistungsdruck schaffen eine positive Grundlage, damit die Erfahrung als leicht und interessant erlebt werden kann. Als Materialien eignen sich besonders Geschichten, Bilderbücher und Comics, die Werte und Gefühle thematisieren. Auch der Einsatz von Mal- und Bastelübungen, um abstrakte Konzepte sichtbar zu machen, hat sich sehr bewährt.

2. BAUSTEINE DER ACT IM GRUND-SCHULALTER

Achtsamkeit und Aufmerksamkeitslenkung. Kinder lernen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu steuern und im „Hier und Jetzt“ präsent zu sein. Anstatt sich in Sorgen oder Ablenkungen zu verlieren, sollen sie üben, ihre Wahrnehmung auf den aktuellen Moment zu richten. Ich verwende hierzu gerne die Federatmung. Dazu wird eine Feder auf den Bauch des Kindes gelegt. Beim Ein- und Ausatmen beobachtet

"Kinder lernen, ihre Aufmerksamkeit zu steuern und im Hier und Jetzt zu sein."

es, wie sich die Feder hebt und senkt. Alternativ kann man dem Kind auch die Superheldenohren erklären. Dazu muss das Kind eine Minute lang ganz genau alle Geräusche – auch die leisesten – hören und wahrnehmen. Kinder erkennen dadurch, dass sie sich durch Achtsamkeit beruhigen und zentrieren können. Akzeptanz unangenehmer Gefühle. Viele Kinder neigen dazu, belastende Gefühle zu verdrängen oder zu vermeiden (z. B. aus Angst vor der Schule wird die Schule nicht besucht; Schulabsentismus). In der ACT geht es darum, diese Gefühle anzunehmen und zu akzeptieren, ohne ihnen die Kontrolle über das eigene Verhalten zu überlassen. Bei Kindern empfehle ich Gefühle mit Wetter zu vergleichen (Abb. 1). Sonne, Regen oder Sturm – jede Wetterlage ist möglich und das Wetter verändert sich ständig. Kinder malen dann bspw. ein „Gefühlswetterbild“ zu ihrer aktuellen Stimmung.

"Viele Kinder neigen dazu, belastende Gefühle zu verdrängen oder zu vermeiden."

Kognitive Defusion: Kindgerechte Defusion bedeutet, Gedanken nicht wörtlich zu nehmen, sondern Distanz zu ihnen aufzubauen. Eine einfache und bewährte Methode ist das Seifenblasen-Pusten. Die Kinder sollen sich vorstellen, dass sich ihre Gedanken in den Seifenblasen befinden (z. B. als Bild oder Text). Anschließend pustet das Kind die Seifenblasen in die Luft (am besten im Freien durchführen) und schaut zu, wie diese davonfliegen. Man kann als Psychologe/Therapeut begleitend erklären, dass manche Blasen länger schweben, andere platzen schneller – genau wie Gedanken: Sie kommen und gehen, ohne dass du sie festhalten kannst. Weitere Übungen wären bspw. die Klassiker, dass die Kinder belastende Gedanken aufschreiben und sie mit einer lustigen Stimme vorlesen oder sie zu einer bekannten Melodie laut singen.

Selbst-als-Kontext: Dieser Prozess beinhaltet, dass Kinder lernen, sich nicht nur über einzelne Zuschreibungen („ich bin klug“, „ich bin beliebt“, „in bin böse“) oder wechselnde Gefühle (z. B. Angst) zu definieren, sondern dass diese Eigenschaften und Gefühle in manchen Situationen angemessen und auch durchaus nützlich sind (Kontextualismus), aber in anderen Situationen eben nicht. Kinder sollen üben, eine „Beobachterrolle“ und damit eine gewisse Distanz zu ihren Gedanken, Gefühlen und Selbstbeschreibungen einzunehmen und flexibler – je nach Kontext – damit umzugehen. In der Praxis hat sich das Spiel „Wer bin ich – wer bist du?“ bewährt. Der Psychologe bittet dazu das Kind, verschiedene Eigenschaften des Psychologen zu nennen, wie etwa Mann oder Frau, jung oder alt, nett oder gemein. Gemeinsam unterscheiden sie anschließend zwischen stabilen, objektiven Merkmalen wie Geschlecht oder Alter und eher diskutablen, subjektiven Eigenschaften wie lustig, langweilig oder nett. Danach benennt das Kind eigene Eigenschaften, die ebenfalls als stabil und veränderbar klassifiziert werden können. In den nächsten Schritten werden Situationen besprochen, wann welche Eigenschaften und Gefühle normal, sinnvoll, nützlich oder auch hinderlich sind. Eine weitere Übung, die den Kindern sehr gut gefällt und auch leicht umgesetzt werden kann, ist die Metapher des Kinobesuchs. Die Kinder stellen sich dabei vor, dass sie im Kino sitzen und ihr Leben (z. B. eine Situation aus der Schule) auf der Leinwand sehen. Sie sind Beobachter und nicht identisch mit allem, was auf der Leinwand passiert.

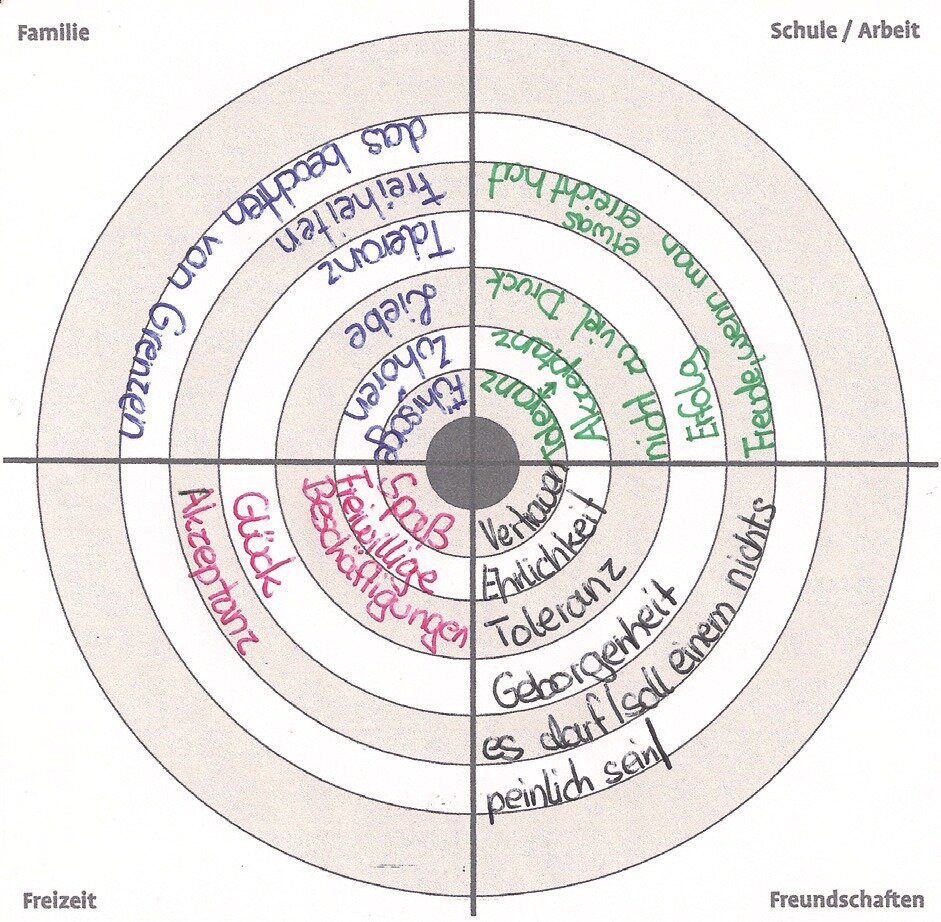

Werteklärung: In der ACT-Arbeit mit Kindern geht es auch darum, herauszufinden, was den Klienten wirklich wichtig ist. Werte geben Orientierung und regen dazu an, motiviertes Verhalten in der Schule oder zu Hause zu zeigen. Hierzu kann man bspw. selbst gebastelte oder fertige Werte(schatz)karten mit Begriffen wie Freundschaft, Mut, Hilfsbereitschaft usw. verwenden. Im Anschluss kann mithilfe der Karten ein Plakat erstellt werden, um die „Werte“ zu

Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Vorbilder von Schulkindern.

Abb. 2.: Wertescheibe einer Schülerin (Mädchen, 10 Jahre)

visualisieren und dem Kind mitzugeben. Alternativ hat sich das Ausfüllen einer Wertescheibe bewährt (Abb. 2). Die Wertescheibe ist wie eine Zielscheibe beim Dartspiel. Alle Werte werden auf der Zielscheibe notiert und je nach Priorität werden die wichtigeren Werte mehr ins Zentrum geschrieben und die nicht so relevanten mehr nach außen. Anschließend können die Werte, an denen gearbeitet werden soll, farblich markiert werden (z. B. mit einem Textmarker).

Handlung nach Werten (Commitment): Nach der Klärung der Werte ist der nächste Schritt, das Kind ins Handeln zu bringen. Hierzu wählt das Kind einen Wert (z. B. Hilfsbereitschaft) aus und beschreibt, wie es diesen morgen konkret umsetzen kann (z. B. einem Mitschüler beim Aufräumen helfen). Hierzu kann man einen Wochenplan gemeinsam mit dem Kind gestalten (Anmerkung: Die Methode Wochenplan ist den Kindern aus der alltäglichen Schulpraxis meist bestens bekannt und wird auch gerne angenommen.). In Absprache mit den Lehrkräften, Pädagogen oder Eltern kann als Erfolgssicherung ein Tokensystem (z. B. mit Stickern) oder ein „Werte-Tagebuch“ eingesetzt werden, um die Motivation zu erhalten.

3. ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN UND LEHRKRÄFTEN

Eine ACT entfaltet die größte Wirkung, wenn die Bezugspersonen der Kinder (z. B. Eltern, Pädagogen, Lehrkräfte) von Anfang an intensiv in den Lernprozess eingebunden sind. Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Vorbilder bei Schulkindern. In der ACT-Therapie werden sie darin geschult, die Prinzipien selbst zu leben, um sie dem Kind vorzuleben und zu vermitteln. Das beinhaltet zum Beispiel:

Akzeptanz von Emotionen: Eltern lernen, ihre eigenen und die Gefühle des Kindes ohne Urteil anzunehmen. Anstatt Sätze zu sagen wie „sei nicht traurig“, können sie eine Haltung einnehmen wie „Es ist in Ordnung, traurig zu sein. Ich sehe, dass du dich gerade so fühlst.“ So vermitteln sie dem Kind, dass Gefühle normal sind.

Werteorientiertes Handeln: Eltern reflektieren ihre eigenen Werte und wie sie diese im Alltag mit dem Kind umsetzen können. Dies hilft, auch in stressigen Momenten an den Dingen festzuhalten, die der Familie wirklich wichtig sind.

Gemeinsames Üben von Achtsamkeit: Eltern und Kinder können zusammen kurze Achtsamkeitsübungen durchführen, um die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken. Dies kann das bewusste Essen, Spaziergänge in der Natur oder das achtsame Hören von Geräuschen sein.

Einbindung in wertebasierte Aktivitäten: Die Therapie hilft, die Werte des Kindes zu identifizieren (z. B. Freundschaft, Kreativität, Mut). Eltern unterstützen das Kind dann dabei, wertegeleitete Aktivitäten zu unternehmen, selbst wenn schwierige Gefühle auftreten.

Lehrkräfte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Grundschulkindern, die eine Akzeptanz- und Commitment-Therapie machen. Sie können das therapeutische Konzept direkt im Schulalltag integrieren und damit die psychologische Flexibilität der Kinder stärken. Lehrkräfte können z. B. eine Umgebung schaffen, in der Kinder lernen, ihre Gedanken und Gefühle zu akzeptieren, anstatt sie einfach zu unterdrücken.

Werte regen dazu an, motiviertes Verhalten in der Schule oder zu Hause zu zeigen.

Valideren von Gefühlen: Anstatt Sätze wie „Hör auf zu weinen“ zu sagen, können Lehrkräfte die Gefühle des Kindes anerkennen, indem sie sagen: „Ich sehe, du bist gerade sehr traurig, weil die Aufgabe so schwer ist.“

Normalisieren von schwierigen Erfahrungen:

Lehrkräfte können betonen, dass es normal ist, Fehler zu machen, sich unsicher zu fühlen oder Frustration zu empfinden. Dies hilft, die Stigmatisierung von inneren Erfahrungen zu reduzieren.

Die Lehrkräfte können zudem kurze Achtsamkeitspausen im Unterricht etablieren, z. B. eine „stille Minute“ mit Atemübungen oder auch bei der Werteerfüllung (z. B. durch die Anwendung des Belohnungssystems in der Schule) mit unterstützen. Durch so eine (enge) Zusammenarbeit wird das Kind in einem förderlichen Umfeld unterstützt, in dem ACT nicht nur in Einzelsitzungen stattfindet, sondern bis in den Alltag hineinwirkt.

4. FAZIT UND ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG

ACT bietet im Grundschulalter einen wirkungsvollen Rahmen, um Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung zu stärken. Durch spielerische Übungen, kindgerechte Metaphern und den Einbezug von Eltern und Lehrkräften lernen Kinder, ihre Gefühle anzunehmen und sich trotzdem werteorientiert zu verhalten. Gerade im schulpsychologischen Kontext, wo viele Kinder erstmals mit professioneller Unterstützung in Berührung kommen, ist ACT ein wirksames und nachhaltiges Verfahren, das ihnen Werkzeuge für ihr weiteres Leben an die Hand gibt.

Dr. phil. Alexander Prölß

Staatlicher Schulpsychologe, Beratungsrektor für Psychologie, Supervisor (BDP), Notfallpsychologe (BDP) und Heilpraktiker für

Psychotherapie

Literatur

Cordshagen-Fischer, T., & Fischer, J.-E. (2002). Therapie-Tools. Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) mit Kindern und Jugendlichen (1. Aufl.). Beltz.

Greco, L. A., & Hayes, S. C. (2011). Akzeptanz- und Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (1. Aufl.). Beltz.

Hayes, S. C. (2015). Workshop: ACT II: Skill-Building in Acceptance and Commitment Therapy. ACBS World Conference, Berlin.

Polk, K. L., Schoendorff, B., Webster, M., & Olaz, F. (2019). Praxishandbuch ACT-Matrix. Schritt für Schritt zur Anwendung in der klinischen Praxis (1. Aufl., S. 209-239). Springer.

Sedley, B. (2019). Stuff That Sucks – wenn alles nervt. Eine Anleitung für Jugendliche zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst, und dich auf das zu konzentrieren, was du ändern kannst. dgvt-Verlag.

https://dgkv.info/act-co/akzeptanz-und-commitment-therapie-act