Traumatherapie - Teil 1

vom überleben zur Regulation

Resilienzarbeit mit Fokus auf das autonome Nervensystem. Wie neurophysiologisches Wissen (Polyvagaltheorie, Stressreaktionen) zur praktischen Ressource in Therapie und Alltag wird.

TRAUMA VERSTEHEN

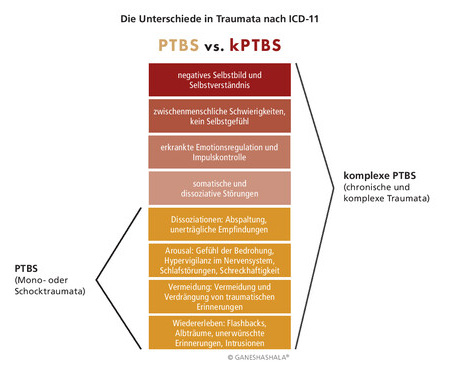

Trauma (= Wunde) ist ein weitreichender Begriff, der sich auf die neurophysiologischen, psychologischen und geistigen Auswirkungen von extrem belastenden Ereignissen, also extremem Stress, bezieht. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen akuten, chronischen und komplexen Traumata.

Ein akutes Trauma (Monotrauma: PTBS) resultiert aus einem einmaligen, überwältigenden Ereignis wie einem schweren Unfall oder einer Naturkatastrophe.

Chronische Traumata entstehen durch wiederholte, lang anhaltende Belastungen, wie sie bei Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit vorkommen können (Bindungstrauma, Entwicklungstrauma).

Komplexe Traumata beziehen sich auf die Auswirkungen von mehreren, oft miteinander verbundenen traumatischen Erfahrungen über längere Zeit.

PSYCHOLOGISCHE UND PHYSIOLOGISCHE REAKTIONEN AUF TRAUMA

Traumata können primär das autonome Nervensystem betreffen und physiologische Folgen haben. Zunächst wird das sympathische Nervensystem überaktiv und die Selbstregulationsfähigkeit beeinträchtigt. Das führt dazu, dass die Fähigkeit des Körpers, sich zu regulieren, zu beruhigen und zu entspannen, immer geringer wird. Körperliche Schmerzen, Schlafstörungen oder erhöhte Reizbarkeit oder Schreckhaftigkeit kehren in den Alltag ein (Abb. 1).

Zu den psychologischen Reaktionen zählen unter anderem vielerlei komorbide Symptomfelder wie ADHS, Hochsensibilität, Angstzustände, soziale Ängste und Isolation, depressive Verstimmungen, die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie emotionale Taubheit und Affektstörungen.

Es ist sogar möglich, dass der Körper infolge anhaltender, chronischer und komplexer Traumata entweder eine psychische oder psychosomatische Dekompensation erfährt oder in einen Zustand der Erstarrung gerät, der auch als „Freeze“ bekannt ist.

Im Unterschied zu Monotrauma ist eine Erstarrung in der Regel funktional und die Betroffenen können über viele Jahre hinweg existieren, ohne sich der traumatisierenden Ereignisse bewusst zu sein. Schocktraumata beeinflussen die Persönlichkeit und das Selbstkonzept nicht, anders als Entwicklungstraumata und Komplextraumata. Hier sind massive Anpassungen im Selbstbild, ein Fremdbild, in der Selbstorganisation und dem Selbstwertgefühl zu beobachten.

Bei Erwähnung von chronischem oder komplexem Trauma ist mit ausgeprägten körperlichen Beschwerden, wie Somatisierungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen im Körper zu rechnen. Schwierigkeiten bei der Regulation von Emotionen und in zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben ohne Behandlung sogar dauerhaft bestehen.

BEDEUTUNG DER TRAUMATHERAPIE FÜR BETROFFENE UND DEREN UMFELD

Die Bedeutung einer adäquaten Psychotherapie für Traumabetroffene und deren Umfeld kann nicht genug betont werden. Traumatische Reaktionen haben häufig Auswirkungen nicht nur auf die Betroffenen selbst, sondern können auch ihre Angehörigen, ihr soziales Umfeld und ihre Arbeit betreffen. Dies kann zu Missverständnissen und weiteren Auseinandersetzungen führen.

An dieser Stelle setzt die körperorientierte, traumafokussierte Psychotherapie für Betroffene ein sowie die Anleitung von Angehörigen und Fachkräften zu einem traumasensiblen Umgang mit Betroffenen. Diese ermöglicht es Angehörigen und Fachleuten, ein besseres Verständnis für die Auswirkungen von Traumata zu entwickeln und unterstützend zur Seite zu stehen, sowie den Betroffenen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und einen sicheren Raum für Heilungsprozesse zu schaffen.

ZUSAMMENSPIEL: RESILIENZARBEIT UND NERVENSYSTEMREGULATION

Resilienz spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der Folgen von Stress und Traumata sowie deren Einfluss auf unseren Alltag. Traumatische Erlebnisse können zu einer Dysregulation des Nervensystems führen, was sich in Stress, Angst und einem anhaltenden Gefühl der Überforderung äußern kann. Wenn etwas im Körper nicht im Gleichgewicht ist, wirkt sich das auf unsere Gefühle aus und kann unsere Beziehungen zu anderen und zu uns selbst erheblich stören.

Diese Überlebensmodi, die als unbewusste Bewältigungsmechanismen entwickelt wurden, können kurzfristig zwar hilfreich sein, doch langfristig führen sie häufig zu einem Gefühl der Selbstentfremdung, innerer Leere und körperlichen Erkrankungen. Sich selbst ablehnen, sich selbst hassen, sich selbst entwerten oder sich klein machen sind typische Strategien zum Überleben. Schmerzhafte Empfindungen und Gefühle zu verdrängen und „abzuschalten“, sind ebenfalls Methoden, die der Körper für sich entwickeln kann. Dr. Judith Hermann: „Chronisch Traumatisierte erreichen nie mehr einen Grundzustand physischer Ruhe oder Entspanntheit. In Gefangenschaft lernt man, die Kunst der Bewusstseinsveränderung geschickt einzusetzen. Dissoziation, bewusste Unterdrückung von Gedanken, Bagatellisierung und manchmal direkte Verleugnung helfen, die unerträgliche Wirklichkeit dennoch zu ertragen.”

Viele Menschen, die Traumata erlebten, neigen dazu, sich emotional zu isolieren oder in übermäßige Anpassungen zu verfallen, wodurch ihre Authentizität und die Fähigkeit, tiefere Bindungen einzugehen, ebenfalls beeinträchtigt werden.

In der Therapie ist es daher von unerlässlicher Bedeutung, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern auch an der somatischen Resilienz zu arbeiten und Techniken zu erlernen, um selbst das Nervensystem regulieren zu können.

Strategien wie traumasensitive Achtsamkeit, individuelle Atemtechniken und traumasensitive Körperarbeit können helfen, die eigene Verletzlichkeit zu mildern, Stabilität wiederherzustellen und ein gesünderes Selbstbild zu fördern.

FALLSTUDIE

Jana, 42 Jahre alt, hat in ihrer Kindheit emotionale und häusliche Gewalt erlebt, und diese traumatischen Erlebnisse haben ihre Seele tief verletzt. Obwohl sie heute ein scheinbar funktionierendes Leben mit Mann und Kindern führt, spürt sie ständig den Druck von subtilem chronischem Stress und lähmende Angstsymptome, die wie ein dunkler Schatten über ihrem Alltag liegen. Diese inneren Kämpfe rauben ihr nicht nur die Freude an der Arbeit, sondern belasten auch ihren Körper und ihre Beziehungen, denn das Vertrauen und die Fähigkeit, sich emotional zu öffnen, erscheinen ihr wie unerreichbare Ziele.

Um mit ihrem inneren Schmerz umzugehen, hat Jana unbewusst Überlebensstrategien entwickelt, die sie jedoch weiter von ihrem wahren Selbst entfremden. Rückzug, Vermeidung von Konflikten und eine übertriebene Anpassung an die Bedürfnisse anderer ließen sie ihre Identität und das Gespür für ihren Körper verlieren. Mit traumasensibler Achtsamkeit, Körperarbeit und gezielten Atemtechniken beginnt Jana, ihr Nervensystem zu regulieren und die Kontrolle über ihre emotionale Welt zurückzugewinnen. Nur Schritt für Schritt findet sie den Weg zurück zu sich selbst, zu ihren echten Bedürfnissen und zu einer authentischen Lebensführung.

Traumatische Erlebnisse können zu einer Dysregulation des Nervensystems führen, was sich in Stress, Angst und Überforderung äußern kann.

In der Therapie ist es wichtig, auch an der somatischen Resilienz zu arbeiten.

NEUROPHYSIOLOGISCHES WISSEN IN DIE THERAPIE UND BEGLEITUNG INTEGRIEREN

Die Polyvagaltheorie von Dr. Stephen Porges bietet ein neurobiologisches Modell, das erklärt, wie das autonome Nervensystem auf Bedrohungen reagiert und wie es zur Resilienz beitragen kann. Nach dieser Theorie hat das autonome Nervensystem (ANS) drei Hauptzweige: den ventralen Vagus, den sympathischen Zweig und den dorsalen Vagus. Die Balance zwischen diesen Zweigen bestimmt unsere Fähigkeit, auf Stress und damit auch auf Trauma zu reagieren und uns sicher zu fühlen (Abb. 1-2).

Ein dysreguliertes Nervensystem hingegen kann dazu führen, dass Traumabetroffene in einem Zustand der Hyperarousal (Übererregung) oder Hypoarousal (Untererregung) verharren (funktionaler Freeze). Der ventrale Vagus ist entscheidend für soziale Interaktion und ermöglicht es dem Körper, in einen Zustand der Ruhe und Sicherheit zu gelangen. Durch gezielte therapeutische Übungen können Klienten lernen, diesen Zustand zu erreichen und zu halten, was ihre Resilienz stärkt.

ADÄQUATE PSYCHOTHERAPIE FÜR TRAUMABETROFFENE

Eine effektive Psychotherapie für Menschen mit traumatischen Erfahrungen sollte sich an den wegweisenden Ansätzen von Dr. Bessel van der Kolk orientieren. Seine Forschung hat unser Verständnis von Trauma grundlegend verändert. Van der Kolk hebt hervor, dass Trauma nicht nur im Geist, sondern tief im Körper verankert ist. Daher ist eine ganzheitliche Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Ein zentrales Element seiner Theorie ist die Arbeit mit dem Nervensystem. Traumatische Erlebnisse können das Nervensystem in einen dauerhaften Zustand der Über- oder Untererregung versetzen, was zu Schwierigkeiten bei der Emotions- und Verhaltensregulation führt. Um diesen Zustand zu verändern, ist es notwendig, Therapien zu wählen, die sowohl kognitive als auch somatische Ansätze kombinieren.

EIN TRAUMASENSIBLES SETTING SOLLTE FOLGENDE KOMPONENTEN ENTHALTEN

1. Sicherheit als Grundlage für Fortschritt: Der Therapieort spielt eine entscheidende Rolle für den Heilungsprozess. Er sollte sowohl physische als auch emotionale Sicherheit bieten. Der Therapeut hat die Verantwortung, eine vertrauensvolle und unterstützende Atmosphäre zu schaffen, in der sich der Klient geborgen und akzeptiert fühlt. Nur in einem solchen Umfeld können echte Veränderung und Wachstum stattfinden.

1. Kampf – Flucht

2. Freeze – Shut down – Kollaps

3. Flow – Bindung – Social Engagement

Abb. 1-3: Polyvagaltheorie in drei Schritten einfach erklärt

2. Vertrauen: Vertrauen ist der Grundpfeiler einer erfolgreichen Traumatherapie. Weniger ist mehr: Klare, traumasensitive und offene Kommunikation sowie das Einhalten von Zusagen fördern ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Klient. Eine Menge Vertrauensbruch, Unsicherheit, Verrat und List sind den Betroffenen zugestoßen. Diese Transparenz schafft zusätzlich Sicherheit und die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie ferner für stabile Regulation Ihrer Klientel.

3. Individualität und Empowerment: Klienten sollten aktiv in den Therapieprozess einbezogen werden. Ihre Autonomie und Entscheidungsfreiheit sind wichtig, um ein Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Selbstwirksamkeit ist das stetige Ziel einer Traumatherapie. Da es kein identisches Trauma, keine identische traumabedingte Persönlichkeit und kein identisches Nervensystem gibt, ist eine individuelle Anpassung von Methoden und Begleitung an den Klienten unerlässlich.

4. Respekt und Wertschätzung: Die Individualität und Lebensgeschichte des Klienten verdienen höchste Achtung. Eine erfolgreiche Therapie basiert darauf, die individuellen Bedürfnisse und einzigartigen Erfahrungen des Einzelnen zu verstehen und darauf abgestimmte Ansätze zu entwickeln. Sinnesempfindungen, Emotionen und die Sichtweise der Betroffenen dürfen nicht angezweifelt werden.

5. Selbstregulation: Zu erlernen ist der erste Schritt für Klienten, um ihre Emotionen und Körperempfindungen effektiv zu steuern. Es ist entscheidend, ein ausgeprägtes Körperbewusstsein zu entwickeln, das es ermöglicht, sich selbst zu regulieren und ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Dieser Prozess wird durch gezielte somatische Übungen unterstützt, die sowohl das Verständnis als auch die Kontrolle über innere Zustände fördern. Die Vorteile sind unersetzlich, da sie auch dann wirksam sind, wenn die Betroffenen nicht in der Lage sind, ihren Körper zu spüren und/oder Emotionen zu empfinden, oder Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken und zu kommunizieren.

6. Korrigierende Erfahrungen ohne Traumakonfrontation: Die Forschung im Bereich der Hirnforschung und Neurowissenschaft hat gezeigt, dass die direkte Konfrontation mit traumatischen Erlebnissen häufig eher destabilisierend wirkt als hilfreich ist. Stattdessen haben sich alternative Ansätze als effektiver erwiesen. Durch korrigierende Erfahrungen, die ohne direkte Traumakonfrontation stattfinden, können Klienten ihre alten Erlebnisse nicht erneut durchleben. Dies verhindert, dass die traumatischen neuronalen Netzwerke im Gehirn weiter aktiviert werden. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Aufbau von Bewältigungsstrategien und der Stabilisierung der gegenwärtigen Verletzlichkeit, was nicht nur zielführender ist, sondern auch den Klienten in ihrer Selbstwirksamkeit stärkt.

7. Anteilearbeit: Viele Menschen mit traumatischen Erfahrungen kämpfen innerlich mit unterschiedlichen Persönlichkeits- oder Selbstanteilen. Die Arbeit mit diesen Anteilen bietet einen wertvollen Ansatz, um innere Harmonie zu fördern und schädliche, meist dissoziative Verhaltensmuster zu verändern. Durch die Anerkennung und Integration aller Facetten der Persönlichkeit kann Linderung geschehen, ohne dass das Trauma direkt angesprochen werden muss. Dieser Prozess ermöglicht es, ein tieferes Verständnis für sich selbst zu entwickeln und die eigene Identität nachhaltig zu stärken.

Es ist essenziell, die Grundlagen zu verstehen, um unterstützend und empathisch mit traumatisierten Personen umzugehen. So können wir sogar das Stigma abbauen, das oft mit traumatischen Erfahrungen einhergeht.

Die Bedeutung einer adäquaten Psychotherapie für Traumabetroffene kann nicht genug betont werden.

Gabriella Rist

Trauma und Körperpsychotherapeutin