Was wir wie vom Gehirn erfahren

Herr S. jubelte. Es war ihm gelungen: Er hatte seit mehreren Jahren wieder einen Brief verfasst! Es war mühsam, und er war oft kurz davor gewesen, aufzugeben. Dennoch hatte er durchgehalten und jetzt war der Brief da, nach mehreren Monaten der Anstrengung. Endlich! Herr S. jubelte, aber man konnte es ihm nicht ansehen. Er jubelte ohne Regung, ohne Lachen und ohne Laut, denn Herr S. war Locked-in-Patient.

Herr S. jubelte. Es war ihm gelungen: Er hatte seit mehreren Jahren wieder einen Brief verfasst! Es war mühsam, und er war oft kurz davor gewesen, aufzugeben. Dennoch hatte er durchgehalten und jetzt war der Brief da, nach mehreren Monaten der Anstrengung. Endlich! Herr S. jubelte, aber man konnte es ihm nicht ansehen. Er jubelte ohne Regung, ohne Lachen und ohne Laut, denn Herr S. war Locked-in-Patient.

So in etwa mag sich Herr S. gefühlt haben. Künstlich ernährt und beatmet, ohne Fähigkeit zu sprechen oder sich mitzuteilen, sind Locked-in-Patienten sich sehr wohl über ihre Umgebung bewusst, können klar denken und empfinden. Aber eine Kommunikation mit der Außenwelt ist durch ihre weitreichende Lähmung meist unmöglich, wodurch sie oft zu Unrecht als WachkomaPatienten eingestuft werden.

Für Herrn S. kam Hilfe in Form einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, die von einer Tübinger Forschungsgruppe entwickelt worden war: Mithilfe seiner Hirnwellen konnte er über die angeschlossene Schnittstelle ein Auswahlverfahren am PC bedienen, um Schritt für Schritt einen Buchstaben aus dem Alphabet zu selektieren. Nach monatelanger Übung kam er so auf eine Schreibgeschwindigkeit von zwei Zeichen pro Minute. In der allerersten Nachricht, die er so verfasste, bedankt er sich bei der Forschungsgruppe. Seine Nachricht wurde zusammen mit der Studie in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht.1) Diese Studie stellt für mich eines der besten positiven Beispiele der Auswirkung der Wissenschaft, insbesondere der Neurowissenschaften, auf das Leben und die Lebensqualität von Menschen dar.

Seit diesem Durchbruch vor etwa 20 Jahren kann Hirnaktivität also auch zur Kommunikation genutzt werden. Vor dieser Zeit wurde Hirnaktivität schon zu diagnostischen Zwecken (z. B. zur Aufklärung von Epilepsie) beobachtet sowie zur Erforschung der Funktionsweise des Gehirns.

Es ist erstaunlich, wie sehr die Einflüsse, die auf unseren Körper und unsere Gedanken einwirken, sowohl die Anatomie als auch das Aktivitätsmuster unseres Hirns verändern können. Solche Einflüsse sind unter anderem unsere Erziehung, unser Essverhalten, unsere Nahrung, Umwelteinflüsse, positive/negative Erlebnisse, Stress, positive/negative Gedanken, Drogenkonsum und unser Schlafverhalten.

Diese Einflüsse wirken sich alle nicht nur auf unsere Gemütslage und unsere Gesundheit, sondern auch auf die Beschaffenheit und das Aktivitätsmuster unseres Gehirns aus. Viele dieser Faktoren bzw. auch indirekt unser Umgang damit können durch eine Psychotherapie verändert werden. Nach den Auswirkungen einer Psychotherapie auf das Gehirn wird in den letzten Jahren vermehrt geforscht.

Unabhängig davon, ob man das Gehirn als „Ursprung der Seele“ oder eher als „Spiegel der Seele“ betrachtet, sind diese Auswirkungen für psychotherapeutisch Tätige interessant: Sie könnten ein weiteres Indiz dafür sein, was genau eigentlich eine Psychotherapie erfolgreich macht. Ist es die therapeutische Beziehung, die Empathie des Therapeuten (immer m/w), die Behandlungsmethode, sind es die Erwartungen des Patienten oder weitere Faktoren bzw. eine Kombination dieser? Hierüber scheiden sich die Geister.2)

Bevor ich in einem nächsten Teil auf die Auswirkungen einer Psychotherapie auf das Gehirn eingehe, möchte ich über einige wichtige Methoden sprechen. Hiermit kann die Anatomie des Gehirns dargestellt bzw. die Gehirnaktivität gemessen werden.

Messung der Gehirnanatomie

Das Gehirn ist aus unterschiedlichen Arten von Nervenzellen aufgebaut. Eine sehr grobe Unterteilung, die bei Betrachtung eines Gehirnschnitts auch mit dem bloßen Auge sichtbar ist, ist die „weiße Substanz“, die eher innen liegt, und die „graue Substanz“, die größtenteils wie eine Rinde mit Furchen um die weiße Substanz herum liegt. Die weiße Substanz sorgt mit ihren weißen Markscheiden vor allem für eine schnelle Weiterleitung von Signalen durch das Gehirn; die graue Substanz verarbeitet diese Signale. Sie wird so bezeichnet, weil sie sich bei Konservierung in Formalin gräulich verfärbt.

Die Anatomie des Gehirns lässt sich am besten mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT), auch Kernspintomographie genannt, darstellen. Diese nutzt die physikalischen Eigenschaften von Wasserstoff aus: In unterschiedlichen Gewebetypen lassen sich die Ausrichtung und Drehgeschwindigkeit der Protonenspins unterschiedlich schnell aus dem Gleichgewicht bringen; auch die Anzahl der Wasserstoffprotonen pro Kubikmillimeter ist unterschiedlich pro Gewebetyp. Diese Unterschiede können im MRT-Bild als Differenzen im Kontrast dargestellt werden. So erhält jedes Gewebe seinen eigenen Kontrast und der Übergang von einem zum anderen Gewebe wird sichtbar. Die Protonenspins werden angeregt durch das Zusammenspiel dreier unterschiedlicher (elektro-)magnetischer Felder. Zuerst ist da das statische Magnetfeld, das so kräftig ist, dass metallische Gegenstände (etwa ein metallischer Kugelschreiber im Sakko eines Patienten) in das MRT-Gerät reingezogen und zum Sicherheitsrisiko werden können; deswegen wird vor jeder Untersuchung kontrolliert, ob der Patient metallfrei ist.

Weiterhin gibt es das geschaltete Gradientenfeld (im hörbaren kHz-Bereich) sowie das Hochfrequenzfeld (im Radiofrequenzbereich, also MHz); durch sie können etwaige Implantate (eine Zahnprothese, ein künstliches Hüftgelenk oder ein Herzschrittmacher) sich während der MRT-Untersuchung aufheizen. Die maximale Aufheizung wird vorab von den Implantat-Herstellern gemessen und in den Gebrauchsanleitungen verzeichnet, damit wenn nötig die Dauer der Messung oder deren Leistung begrenzt werden kann.

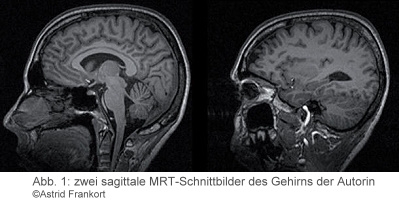

Nach aufwendigen Berechnungen entstehen Schnittbilder, die anschließend dreidimensional zusammengestellt werden können. In den Schnittbildern in Abb. 1 sind die graue sowie die weiße Substanz des Gehirns mit dunkelgrauem bzw. hellgrauem Kontrast deutlich erkennbar.

Eine computertomographische Aufnahme (CT) des Gehirns ist auch möglich, wobei der Weichteilkontrast (z. B. der Kontrast zwischen grauer und weißer Substanz) allerdings nicht so gut ist wie beim MRT. Beim CT werden vor allem der Schädel sowie eventuelle Blutungen präzise dargestellt.

Messung der Gehirnaktivität

Messung der Gehirnaktivität

Für Neurowissenschaftler (und Psychologen) interessanter als die Anatomie ist die Darstellung der Gehirnaktivität. Dazu fangen wir bei der Nervenzelle an.

Während die Nervenzelle im Ruhezustand elektrisch aufgeladen ist (mit dem sog. Ruhepotenzial), finden bei einer Aktivierung sowohl chemische als auch elektrische Vorgänge statt. Erstens wird innerhalb der Zelle ein Aktionspotenzial erzeugt, das elektrisch messbar ist. Zweitens sorgt dieses Signal in den Synapsen (Verbindungen) mit den Nachbarzellen für die Ausschüttung von Botenstoffen (Neurotransmittern). Falls die Nachbarzellen durch den Empfang dieser Botenstoffe in den Rezeptoren getriggert werden, dann entsteht auch dort ein Aktionspotenzial, und es kommt in den Synapsen mit den verbleibenden benachbarten Zellen wiederum zur Ausschüttung von Botenstoffen, was dort wiederum ein Aktionspotenzial auslösen kann, und so weiter.

Synonyme für das Aktivwerden einer Nervenzelle

Die Zelle

- wird gereizt

- wird aktiv(iert)

- feuert

- löst ein Aktionspotenzial aus

- erzeugt ein Signal

- leitet ein Signal weiter

- wird getriggert

So kann eine Lawine elektrischer Aktivität entstehen, die durch Elektroden auf der Kopfhaut in einem Elektroenzephalogramm (EEG) messbar ist, wenn ausreichend viele Zellen gleichzeitig feuern. Das EEG ist die älteste Methode zur Messung der Gehirnaktivität. Weil unterschiedliche Areale im Gehirn zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktiv sind (je nachdem, was der Patient gerade macht, was er sich gerade vorstellt oder wahrnimmt), schwankt die elektrische Aktivität sowohl zeitlich als auch räumlich. Dadurch ist auch das gemessene EEG-Potenzial zeitlich veränderlich und je nach Lage der Elektrode auf dem Kopf unterschiedlich. Das EEG ist zeitlich also sehr präzise, aber der genaue Ursprung der Aktivität ist unbekannt. Mit dieser Messmethode kann daher nicht bestimmt werden, ob die Quelle sich eventuell nur wenige Zentimeter weit entfernt unter der Kopfoberfläche befindet oder aber tief aus dem Inneren des Gehirns stammt.

Diese Unsicherheit wird aufgelöst durch die funktionale MRT (fMRT). Sie wird im MRTGerät mit einer speziellen Messsequenz durchgeführt. Beim fMRT wird die Gehirnaktivität indirekt gemessen, nämlich über den Sauerstoffgehalt im Blut. Von aktiven Gehirnarealen wird lokal etwas Sauerstoff verbraucht, wonach der Körper in einer Überreaktion eine größere Menge frisches, sauerstoffreiches Blut zu diesen Arealen befördert. Weil sauerstoffreiches Blut andere magnetische Eigenschaften hat als verbrauchtes, sauerstoffarmes Blut, können diese unterschiedlichen Eigenschaften im MRT-Gerät gemessen und als Kontrastunterschied dargestellt werden. Dieser Kontrastunterschied wird auf Englisch BOLD (blood oxygenation level dependent)-Kontrast genannt. Eine grundlegende Studie3) zeigte, dass die Aktivierung von Nervenzellen in einem bestimmten Gehirnbereich einhergeht mit dem anschließenden BOLD-Kontrast in diesem Bereich, der aber mit 5 bis 15 Sekunden Verzögerung auftritt.

Diese Verzögerung entsteht durch die Dauer, die der Körper ab Zeitpunkt der Aktivität (mit lokalem Sauerstoffverbrauch) braucht, um die Gefäße zu weiten und zu verengen, um den Fluss von sauerstoffreichem Blut zur aktiven Gehirnregion zu steuern (mit anschließendem Überangebot an Sauerstoff und Messbarkeit des Signals in dieser Region). Aus diesem Grund ist die fMRT zeitlich relativ ungenau; sie ist aber eine ausgezeichnete Methode, um festzustellen, an genau welchen Orten im Gehirn eine Aktivierung stattgefunden hat. Durch die zeitliche Ungenauigkeit ist es leider nicht möglich, mit fMRT etwa die Reihenfolge der Aktivierung von bestimmten Gehirnarealen zu bestimmen, was für die Gehirnforschung sehr interessant wäre.

Damit man als Radiologe oder Forscher feststellen kann, in welchem Gehirnareal eines Patienten oder Probanden die gemessene Aktivierung stattgefunden hat, wird das fMRT-Bild, das eine farblich kodierte Aktivität enthält, überlagert über das anatomische MRT-Bild in Graustufen des Probanden.

Falls eine Untersuchung nicht nur eine, sondern mehrere Probanden umfasst, dann sollen zu Vergleichszwecken zuerst die Abbildungen ihrer Gehirne nach standardisierten Vorgaben auf einheitliche Abmessungen gedehnt oder gestaucht werden. Dadurch gleichen sich individuelle Unterschiede in der Gehirngröße aus. Damit statistisch annehmbar ist, dass ein bestimmtes Gehirnareal bei einer bestimmten Probandengruppe (versus z. B. eine Kontrollgruppe) aktiv ist, wird die Gehirnaktivität aller Probanden miteinander verglichen. Das Resultat sind meistens viele kleine und einige größere Gehirnareale. Anschließend werden statistische Korrekturen vorgenommen, damit die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Ergebnisses auf ein Minimum reduziert wird. Dadurch bleiben meist nur einige wenige (oder auch gar keine) Gehirnareale übrig, die einen statistisch relevanten Unterschied in der Aktivierung zwischen den Gruppen aufweisen.

Beispielhaft ist in Abb. 2 ein Aktivitätsunterschied in einer Gehirnregion im präfrontalen Cortex, in einer Studie mit 14 experimentellen Probanden versus 15 Kontrollpersonen dargestellt.4) Deutlich sichtbar ist das Verschwimmen der Konturen des anatomischen Gehirns, das durch die Dehnung oder Stauchung der Gehirne der 29 Probanden auf einheitliche Abmessungen und anschließender Mittelwertbildung entstanden ist.

Beispielhaft ist in Abb. 2 ein Aktivitätsunterschied in einer Gehirnregion im präfrontalen Cortex, in einer Studie mit 14 experimentellen Probanden versus 15 Kontrollpersonen dargestellt.4) Deutlich sichtbar ist das Verschwimmen der Konturen des anatomischen Gehirns, das durch die Dehnung oder Stauchung der Gehirne der 29 Probanden auf einheitliche Abmessungen und anschließender Mittelwertbildung entstanden ist.

Teil 2 befasst sich mit den Auswirkungen von Psychotherapie aus neurowissenschaftlicher Sicht.

Literaturhinweise

1) Birbaumer, N., Ghanayim, N., Hinterberger, T., Iversen, I., Kotchoubey, B., Kübler, A., Perelmouter, J., Taub, E., & Flor, H. (1999). A spelling device for the paralysed. Nature, 398(6725), 297–298

2) Wampold, B. E., & Imel, Z.E. The great psychotherapy debate: the research evidence for what works in psychotherapy, 2nd ed. New York: Routledge, 2015

3) Logothetis, N. K., Pauls, J., Augath, M., Trinath, T., & Oeltermann, A. (2001). Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal. Nature, 412(6843), 150-7

4) Frankort, A. (2013). Neural dynamics of food reward - The influence of body weight, cue exposure and attention (Doctoral dissertation). Maastricht University, Maastricht (NL), ISBN 978-9-09027-621-2

Dr. Astrid Frankort

Dr. Astrid Frankort

promovierte Psychologin (M. Sc.), Diplom-Ingenieurin der Elektrotechnik, Dozentin, Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Praxis in Gelsenkirchen

Fotos: ©peterschreiber.media ©Stevia Mrdja